Татьяна Соловьева

«А что, и теперь не перестает

вам сниться старик Перлин?»

Каторга, тюрьмы, централы, колодники, арестантская доля-неволя — для русских писателей и художников XIX века была во всем этом какая-то притягивающая сила, присущая другой действительности, неизвестной, не похожей на привычную жизнь вокруг. Сибирские этапы, закованные в кандалы арестанты, и тому подобное изображались на картинах, описывались в публицистических очерках, романах, рассказах, стихах, пронзительных тюремных романсах. Вероятно, в «каторжанской теме» была и доля моды. Впрочем, последнее утверждение, скорее, можно отнести к красивому романсу графа Алексея Толстого «Колодники»: «Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль — колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль…», чем к чеховскому «Острову Сахалину». Уже в первые месяцы после публикации эта книга настолько взбудоражила общественное мнение, что правительство было вынуждено направить на Сахалин специальную комиссию и произвести реформы в положении каторжных и ссыльных.

3 декабря 1890 года в отделе «Хроника» газеты «Новое время» сообщалось: «Известный наш беллетрист А.П. Чехов возвратился из своей поездки на остров Сахалин. На Северном Сахалине, где находятся поселения каторжных и ссыльных, он пробыл два месяца, тщательно изучая быт и нравы». На что Чехов тут же письменно возразил: «Пробыл я на Сахалине не 2 месяца, как напечатано у Вас, а 3 плюс 2 дня», ни дня не вычеркнув для ровного счета. По одному этому факту можно судить об ощущениях и впечатлениях писателя от увиденного.

3 декабря 1890 года в отделе «Хроника» газеты «Новое время» сообщалось: «Известный наш беллетрист А.П. Чехов возвратился из своей поездки на остров Сахалин. На Северном Сахалине, где находятся поселения каторжных и ссыльных, он пробыл два месяца, тщательно изучая быт и нравы». На что Чехов тут же письменно возразил: «Пробыл я на Сахалине не 2 месяца, как напечатано у Вас, а 3 плюс 2 дня», ни дня не вычеркнув для ровного счета. По одному этому факту можно судить об ощущениях и впечатлениях писателя от увиденного.

«Вверху на холмах, окружающих Александровскую долину, по которой протекает Дуйка, обгорелые пни торчат, как иглы дикобраза, стволы лиственниц, высушенных ветром и пожарами, а внизу по долине кочки и кислые злаки — остатки недавно бывшего здесь непроходимого болота. Свежий разрез земли в канавах обнажает во всем ее убожестве болотную перегорелую почву с полувершковым слоем плохого чернозема. Ни сосны, ни дуба, ни клена — одна только лиственница, тощая, жалкая, точно огрызенная, которая служит здесь не украшением лесов и парков, как у нас в России, а признаком дурной болотистой почвы и сурового климата».

Таким предстал «остров изгнания» Чехову летом 1890 года.

В этих угрюмых, мало приспособленных для жизни человеческих существ местах тянулась жизнь, о которой была придумана поговорка, настолько крепко прилепившаяся к Сахалину, что дожила до наших дней: «Кругом море, а посредине горе».

Предполагалось, что по прибытии в Александровский пост, бывший чем-то вроде столицы кандального острова, писатель будет жить в доме генерал-губернатора, но тот оказался в отъезде, и Чехов принял приглашение младшего врача тюремного лазарета Бориса Александровича Перлина остановиться у него.

Так состоялось знакомство Антона Павловича с прототипом одного из его рассказов. Описывая внешность сахалинского коллеги, Чехов замечает, что это был «старик без усов и с седыми бакенами, похожий лицом на драматурга Ибсена».

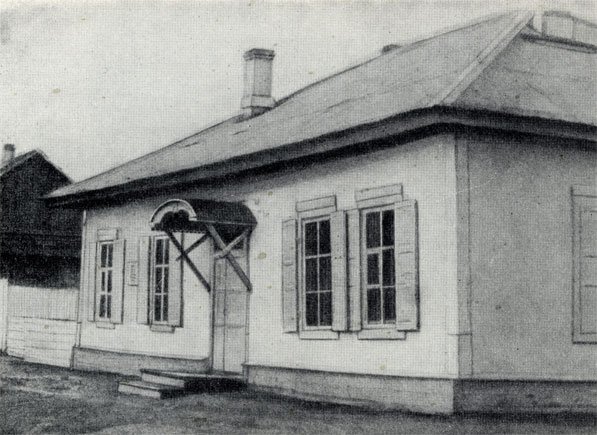

Жил сахалинский доктор вдвоем с двадцатилетним сыном Борисом. Жена Бориса Александровича, дочь музыканта Пражского императорского театра Екатерина Мук, испытывая ужас перед морским путешествием, дальше Владивостока ехать не решилась, обосновавшись там с дочерьми Екатериной и Аделаидой в небольшом двухэтажном особнячке, и по сей день сохранившемся во Владивостоке, и известном как дом доктора Перлина.

Борис Александрович Перлин получил образование в Казанском университете, где сначала учился на юридическом факультете, а затем перевелся на медицинский, закончив его в 1858 году с серебряной медалью.

Получив степень лекаря, Перлин служил в земских больницах Самарской, Вятской, Екатеринославской губерний, но подолгу нигде не задерживался. Сын доктора Перлина — Борис Борисович рассказывал своим детям, что дед их болезненно остро реагировал на все жизненные происшествия, чего бы они не касались, в общении с чиновниками был человеком далеко не тонким, к тому же хорошо знающим законы. По этой причине на всяком новом месте он в короткий срок умудрялся обзавестись громкой славой непокорного и невыносимого человека, и был вынужден переезжать с места на место, вначале один, а затем с многочисленным своим семейством, пока не попал в Петропавловск-Камчатский. А оттуда в 1885 году перевелся в младшие врачи Александровского лазарета на Сахалине, где проработал пять лет, и здесь «воюя» с начальством острова, чтобы хоть как-то облегчить участь заключенных. Вот только одна из его телеграмм губернскому начальству: «Долгом совести… поставлен необходимость утрудить ваше сиятельство прибегнуть защите правосудия против безнаказанности за совершаемые лихоимство, подлоги, истязания».

В то время, когда сюда приехали Перлины (Борис Александрович жил с сыном Борисом), Александровский пост, основанный в 1881 году, был небольшим поселением в несколько домов — рядом с размещавшимися в одном помещении казармой и тюрьмой. Каторжные жили в юртах-землянках и сырых гниющих погребах. Почва вокруг, а также колодец с водой были постоянно загрязнены человеческими испражнениями и всякими отбросами, так как отхожих мест и мусорных ям не было вовсе.

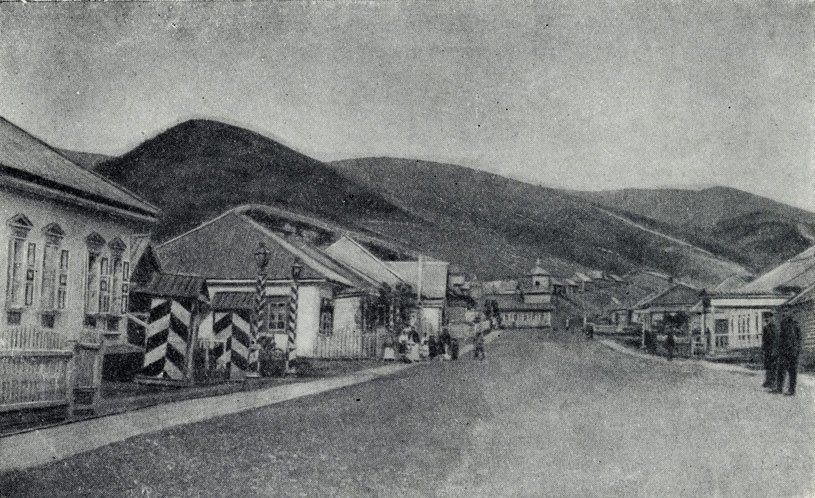

Чехову предстала уже несколько иная картина. Конечно, слова генерал-губернатора Приамурья барона А.Н. Корфа, называвшего Александровск «сахалинским Парижем», звучат довольно цинично, но все же к 1890 году это был более-менее обустроенный небольшой городок сибирского типа, тысячи на три жителей. По рассказам Чехова, ни одной каменной постройки здесь не было (на Сахалине нет камня), все сделано из дерева, главным образом из лиственницы. В городке была церковь, почтово-телеграфная контора, полицейское управление с типографией, лавка, военные казармы, тюремная больница, казенные дома для чиновников. Здесь же располагалась и резиденция начальника острова. «Тюрьма находилась близ главной улицы, но по внешнему виду она мало отличается от военной казармы, и потому Александровск совсем не носит того мрачного острожного характера, какой я ожидал увидеть», — писал Чехов.

Чехову предстала уже несколько иная картина. Конечно, слова генерал-губернатора Приамурья барона А.Н. Корфа, называвшего Александровск «сахалинским Парижем», звучат довольно цинично, но все же к 1890 году это был более-менее обустроенный небольшой городок сибирского типа, тысячи на три жителей. По рассказам Чехова, ни одной каменной постройки здесь не было (на Сахалине нет камня), все сделано из дерева, главным образом из лиственницы. В городке была церковь, почтово-телеграфная контора, полицейское управление с типографией, лавка, военные казармы, тюремная больница, казенные дома для чиновников. Здесь же располагалась и резиденция начальника острова. «Тюрьма находилась близ главной улицы, но по внешнему виду она мало отличается от военной казармы, и потому Александровск совсем не носит того мрачного острожного характера, какой я ожидал увидеть», — писал Чехов.

Отец и сын Перлины жили на главной улице.

«Жизнь была не совсем обыкновенная. Когда я просыпался утром, самые разнообразные звуки напоминали мне, где я. Мимо открытых окон по улице, не спеша, с мерным звоном проходили кандальные; против нашей квартиры в военной казарме солдаты-музыканты разучивали к встрече генерал-губернатора свои марши, и при этом флейта играла из одной пьесы, тромбон из другой, фагот из третьей, и получался невообразимый хаос. А в комнатах у нас неугомонно свистали канарейки, и мой хозяин-доктор ходил из угла в угол и, перелистывая на ходу законы, мыслил вслух:

— Если на основании статьи такой-то я подам прошение туда-то, и так далее.

Или же вместе со своим сыном садился писать какую-нибудь кляузу».

Впрочем, Чехов не без основания подозревал, что какие-то существенные стороны действительности каторги от него были скрыты, и считал необходимым прислушиваться к Борису Александровичу, поверившему ему немало «сахалинских тайн».

«Доктор рассказал мне, — пишет Чехов, — что незадолго до моего приезда, во время медицинского осмотра скота на морской пристани, у него произошло крупное недоразумение с начальником острова и что будто бы в конце концов генерал замахнулся на него палкой; на другой же день он был уволен по прошению, которого якобы не подавал. Доктор показал мне целую кипу бумаг, написанных им, как он говорил, в защиту правды и из человеколюбия. Это были копии с прошений, жалоб, рапортов и доносов».

На острове же, по свидетельству Чехова, каждый день и каждый час предоставлялось достаточно причин, чтобы человеку некрепкому, с расшатанными нервами, сойти с ума, так что поводов для недовольства у непокорного доктора Перлина было более чем достаточно. Один только прямой его начальник — заведующий медицинской частью Петр Иванович Супруненко, с которым ему пришлось вместе работать четыре года, чего стоил. Отчитываясь перед Главным тюремным управлением, Супруненко с восторгом писал о том, что в санитарном состоянии климат Сахалина не оставляет желать ничего лучшего. И это тогда, когда именно в Александровском посту наблюдалась самая высокая смертность, было две эпидемии оспы: зимой и весной 1886 года и осенью 1889 (во время работы Перлина), больше, чем по всему острову, распространены чахотка, сифилис. Едва ли не обычным явлением на Сахалине были трофическая язва и психические заболевания.

Врачебных пунктов на каторге было всего три, по числу округов: в Александровске, Рыковском и Корсакове. На каждый округ полагалось всего по одному врачу, не было простейших медицинских инструментов, никаких лекарств, хотя по отчетам на них уходили большие суммы казенных денег. Что же касается больничных порядков на острове, то о них вполне свидетельствует саркастичное замечание Чехова: если бы по указанию тюремных врачей умалишенных сжигали на кострах, то и это не было бы удивительно.

Врачебных пунктов на каторге было всего три, по числу округов: в Александровске, Рыковском и Корсакове. На каждый округ полагалось всего по одному врачу, не было простейших медицинских инструментов, никаких лекарств, хотя по отчетам на них уходили большие суммы казенных денег. Что же касается больничных порядков на острове, то о них вполне свидетельствует саркастичное замечание Чехова: если бы по указанию тюремных врачей умалишенных сжигали на кострах, то и это не было бы удивительно.

«Я скажу несколько слов об Александровском лазарете. Состоит он из нескольких корпусов барачной системы, рассчитан на 180 кроватей… Иду дальше в бараки, где больные. Тут в проходе между двумя кроватями пол устлан ельником. Кровати деревянные. На одной лежит каторжный из Дуэ с перерезанным горлом… У хирургических больных повязки грязные, морской канат какой-то, подозрительный на вид, точно по нем ходили. Фельдшера и прислуга не дисциплинированны, вопросов не понимают и производят впечатление досадное… При лазарете старший и младший врачи, два фельдшера, повивальная бабка (одна на два округа) и прислуги…»

Младший врач, не названный в этом случае Чеховым, — Борис Александрович Перлин, по свидетельству писателя разительно отличался от своих островных коллег, обращавшихся с каторжными и ссыльными, как со скотом. Поэтому неудивительно, что он был любимцем несчастных людей. Как-то к Рождеству в благодарность за заботу о каторжанах умелец из заключенных сделал для него в подарок серебряную печать с ручкой из раухтопаза для визирования рецептов, на которой выгравировал инициалы и фамилию Перлина.

Борис Александрович легко давал фиктивные врачебные заключения, по которым снижалось количество розг до минимума, так как совсем отменять наказания ему не разрешалось. К нему обращались ссыльные с просьбой приписать к себе, чтобы не нести тяжелые каторжные работы. Дело в том, что каждому вольноработающему полагалось по одному обслуживающему человеку. Время от времени доктор Перлин приписывал очередного просителя, так что, когда островное начальство подсчитало, у Перлиных — Бориса Александровича и его сына, работавшего в Александровской канцелярии секретарем, — таких приписанных оказалось шестнадцать человек, за что доктор, естественно, имел неприятности с начальством и был вынужден подать прошение о переводе во Владивосток.

Чехов с сочувствием отнесся к заботам своего сахалинского знакомца. Он даже обещался передать столичному начальству прошения и жалобы Перлина, хлопотавшего о наказании островных начальников, воровавших и истязавших заключенных, попусту, без особой нужды устраивая и так изнуренным каторжным трудом, полуживым от голода и болезней каторжникам экзекуции и жестокие порки розгами. Конфликтовал он и с губернским начальством, добиваясь облегчения участи заключенных, которая и впрямь была ужасна: каторжный труд, дурная пища, а то и вовсе голод, повальные экзекуции, огромная смертность.

Борис Александрович Перлин, яркая, незаурядная личность, человек, одаренный литературным талантом и обладавший давно утраченным миропониманием служения людям, похоже, произвел на Чехова столь сильное впечатление, что стал прототипом одного из героев рассказа «Гусев», начатого еще на Сахалине. Опубликован рассказ был в газете «Новое время» вскоре после возвращения писателя с каторжного острова в декабре 1890 года.

Образ непокорного Павла Иваныча, «человека неизвестного звания», умирающего в судовом лазарете, в котором легко угадывается старик Перлин, получился, правда, несколько схематичным. Однако он достаточно точно передавал характер не только самого прототипа, но и целого среза русской интеллигенции конца XIX века, которой было свойственно и бескомпромиссное бунтарство, и бескорыстное подвижничество сахалинского доктора.

Многие черты героя рассказа — резковатая прямолинейность и при этом наивность и беззащитность, манера разговаривать, будто он делал собеседнику выговор, печально и при этом упрямо покачивая головой, раздражительность, вдруг переходящая в насмешливость, склонность к философствованию — все это было «списано» со старика Перлина.

«Да, я всегда говорю в лицо правду. Я никого и ничего не боюсь, — заявляет чеховский Павел Иваныч, — Я воплощенный протест. Вижу произвол — протестую, вижу ханжу и лицемера — протестую, вижу торжествующую свинью — протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать. Отрежь мне язык — буду протестовать мимикой, замуравь меня в погреб — буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было больше, убей меня — буду являться тенью. Все знакомые говорят мне: «Невыносимейший вы человек, Павел Иваныч!» Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался».

«Да, я всегда говорю в лицо правду. Я никого и ничего не боюсь, — заявляет чеховский Павел Иваныч, — Я воплощенный протест. Вижу произвол — протестую, вижу ханжу и лицемера — протестую, вижу торжествующую свинью — протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать. Отрежь мне язык — буду протестовать мимикой, замуравь меня в погреб — буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было больше, убей меня — буду являться тенью. Все знакомые говорят мне: «Невыносимейший вы человек, Павел Иваныч!» Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался».

Вот так бы, наверное, сказал и доктор Перлин, оставивший по себе славу не только бунтаря, но замечательного врача и человека.

Переехав в 1890 году к семье во Владивосток, он стал одним из учредителей общества врачей Южно-Уссурийского края, создал в городе первую общественную больницу, по собственной инициативе организовывая осмотры населения и массовые прививки против эпидемий, бесплатно лечил гимназистов.

Но и здесь, как на каторжном острове, доктор Перлин оставался все таким же непокорным «протестантом», как и списанный с него Чеховым Павел Иваныч. Протестовать, правда, было против чего. Казнокрадство, мздоимство, произвол чиновников и беспорядки — тема, похоже, в России из вечных.

Кстати, здесь, во Владивостоке, Перлин познакомился еще с одним известным русским писателем — Константином Михайловичем Станюковичем, даже сделал ему операцию.

Не угасали отношения Перлина и с Чеховым. Переписка их началась в первые годы после отъезда обоих докторов с Сахалина. Как вспоминал врач и журналист Александр Щербак, сопровождавший на Сахалин каторжных, и хорошо знавший Перлина, Борис Александрович сообщал Чехову, что в город проведена железная дорога, внесшая большие изменения в жизнь всего Дальнего Востока, рассказывал о новой больнице, прочих больших и малых городских происшествиях и о владивостокских новостях.

Антон Павлович на письма «бунтаря» отвечал с большой симпатией и даже хлопотал об издании у Суворина перлинской книги фельетонов и статей, небольших, но чрезвычайно ярких рассказов, отмеченных писателем в журнале «Нива», как несомненный литературный талант.

«А что, и теперь не перестает Вам сниться старик Перлин?», — писал Чехову Дмитрий Булгаревич, общий их знакомец по Сахалину.

ЗС 6/2018