Николай Барабанов

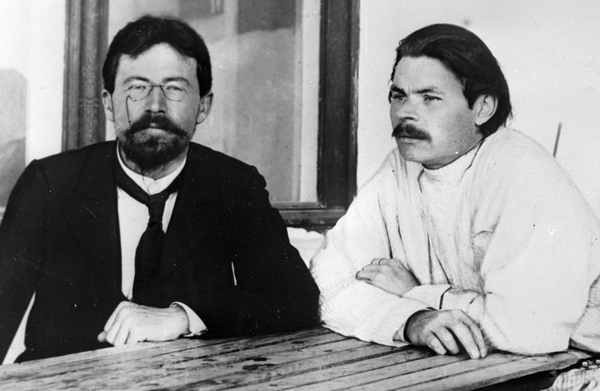

Чехова и Горького объединила не только эпоха, в которой оба писателя были в числе ведущих культурных фигур. Их связал и последовавший затем трагический ХХ век, в котором каждый из них был одним из самых читаемых авторов. Совершенно не случайно они оказались рядом и в контексте идущего в нашем журнале разговора о музеях, открывающих нам окна в представляемые ими времена и культуры. (На самом-то деле – именно об этих временах и культурах, о свойственном им мировосприятии, к пониманию которого каждый из музеев — только ключ). Часть этого разговора – статья Николая Барабанова, который представляет Чехова, Горького и их современников как выразителей и создателей характерного для их (а частью и для нашей) эпохи понимания мира.

И наука, и искусство занимаются решением одной и той же задачи (несмотря на принципиальные различия в методах решений): познания того мира, в котором живут люди, и в этом смысле они являются частью единого целого, называемого словом «культура». И в том, и в другом случае речь идет о поисках ответов на одни и те же вопросы, а именно: в каком мире живет человек и какое место в этом мире он занимает? Как люди познают окружающий мир, и что понимается под словом «познание»? В какой мере можно говорить о всеобщей взаимосвязанности и взаимообусловленности явлений в окружающем нас мире? Этот далеко не полный перечень вопросов неизбежно является предметом внимания как ученого (и естественника, и гуманитария), так и литератора, художника, музыканта, артиста, архитектора. «Культура есть плодотворное существование», — писал в конце своей жизни Борис Пастернак, отвечая в декабре 1959 года на анкету «Что такое человек?» западногерманского журнала «Magnum». Вопросы, о которых здесь идет речь, относятся к категории «вечных тем». Понятно, что при обсуждении этой проблематики неизбежен учет того, что происходило в ХХ веке в плане формирования современной естественнонаучной картины мира.

Крайне важно, однако, следующее. И физик, и геолог, и историк в своих исследованиях являются предсказателями: по данным начальным условиям (в настоящем или в прошлом) предсказывается, что должно и что может произойти потом, позже, в будущем. А это применимо и к деятельности людей, занимающихся художественным творчеством. Именно поэтому можно и нужно говорить, к примеру, о пророческом значении классической литературы (что, кстати, возможно лишь при реальной самостоятельности художника). «Ведь художник — тот же ученый, только оперирующий иными средствами, и что делал бы ученый, если бы ему сказали: «Ладно болтать, что такая-то частица состоит из того-то. Есть реальное установившееся мнение, и мы не хуже тебя, ученый, понимаем в этой самой частице». Пожалуй, ученых тогда бы и не было. Существуют, конечно, и лжеученые; возможно, поэтому каждое открытие подвергают проверке, прежде чем признать его. И все же именно на ОТКРЫТИЕ рассчитывает наука». Показательно, что эти слова принадлежат не деятелю науки. Это писал в своей книге «Профессия — режиссер» выдающийся деятель нашего театра Анатолий Эфрос. Он же говорил в своих книгах и выступлениях о пророческом значении для современности литературной классики. Например, о том, что «Вишневый сад» — это пьеса не только о безжалостном времени, которому не могут противостоять люди, но и о том, что, написав ее в начале ХХ века, Чехов не только размышлял о прошлом и тогдашнем настоящем России, но и в определенной мере предсказывал ее будущее.

Остановимся на этом подробнее, ибо именно на рубеже ХIХ—ХХ веков в духовной жизни людей происходили такие события, которые необходимо прокомментировать особо. В том числе, это касается духовной жизни России того времени, обстоятельно проанализированной в свое время видным историком литературы Л. К. Долгополовым — в книге «На рубеже веков». В частности, в ней речь идет о дискретном восприятии времени. При этом Л. К. Долгополов отмечает, что восприятие категории времени как непрерывной, а не дискретной, в России того времени было ярко выражено, к примеру, в творчестве А. П. Чехова, приводя в качестве образца такого восприятия рассказ 1894 года «Студент», где главный герой, студент духовной семинарии, Иван Великопольский рассказывая о последней ночи в жизни Христа, ощущает именно непрерывность времени. «Прошлое — думал он, — связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Существенно то, что у Чехова речь идет о постижении исторического времени. О феномене исторического времени размышляют герои чеховских «Трех сестер»: «…После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, может быть, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн, и счастливая. И через тысячу лет человек будет также вздыхать: «Ах, тяжело жить!» — и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти», — говорит во втором акте пьесы барон Тузенбах, утверждая при этом невозможность какой бы то ни было эволюции в окружающем мире: «Не то, что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была, она не меняется, остается постоянною, следуя своим собственным законам…» С его точкой зрения в этой же сцене полемизирует полковник Вершинин: «Мне кажется, все на нашей земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести-триста, наконец, тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет новая, счастливая жизнь».

Подчеркнем: мало-помалу, но меняется. Течение времени не дискретно. И знаменитые реплики молодых героев в финале «Вишневого сада» — «Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!» — не отголосок «дискретного времени», равно как и призывы Пети Трофимова во втором акте: «…Чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним…», ибо в этом же монологе он подчеркивает связанность во времени прошлого и настоящего: «…Неужели с каждой вишни в саду, с каждого листа, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов…», потому что «быть может, у человека сто чувств, и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы…» В этом смысле «Вишневый сад» (равно как и в немалой степени «Три сестры») — пьеса о памяти, в том числе и о памяти исторической. А основой памяти человека является его ощущение непрерывности течения времени. Человек, в восприятии которого временные связи разорваны, по большому счету, в силу своей антиприродности, либо трагичен, либо аморален, даже если такие разрывы имеют объективные причины.

«Три сестры» были написаны в 1900 году, «Вишневый сад» в 1903‑м, то есть тогда, когда, по замечанию А. Эфроса, Чехов ощущал, что под действием некоего вулкана «менялся рельеф Земли». Чехов не дожил лишь года до публикации работ Эйнштейна. Л. К. Долгополов в своей книге подчеркивает: «… Когда в самом начале ХХ века Эйнштейн обосновал принцип относительности, он не только сделал великое открытие, он выразил и НОВОЕ СОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ, по-иному представлявшей себе теперь картину мира».

В литературе, в частности, в нашей, русской, огромное значение приобретало рассмотрение темы «Человек и его место в мире» — причем эта тема звучала уже в годы, предшествовавшие появлению работ Эйнштейна. Дискуссия о том, что есть человек — центр мироздания или его частица — в русской литературе была, например, выражена во внутренней полемичности пьес Чехова и Горького. «Вишневый сад» был написан годом позже, чем «На дне», и то, что говорит во втором акте чеховской пьесы о гордом человеке Петя Трофимов, откровенно полемично по отношению к знаменитому горьковскому лозунгу «Человек — это звучит гордо». Говорится же в «Вишневом саде» следующее: «В гордом человеке, в вашем смысле, есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив. Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать». И когда спустя полвека, в 1959 году, отвечая на уже упоминавшуюся нами анкету западногерманского журнала «Magnum», Б. Пастернак писал: «Бездна духовной пустоты всегда стоит за риторическими ходулями, все равно, идет ли речь о воспевании человека («Человек — это звучит гордо») или о мистике сверхчеловеческой морали. В обоих случаях обожествление человека приводит к полному оскудению жизни, к бесчеловечности», то он выступал, как продолжатель (в высшем смысле этого слова) чеховской темы. Масштабы же переворота в сознании людей, совершившегося под воздействием (прямым или косвенным) новейших физических теорий ХХ века, (ими были теория относительности и квантовая теория) вполне сопоставимы с тем, что в свое время дал человечеству переход от геоцентрической системы мира Птолемея к гелиоцентрической системе мира Коперника, приведший к отказу от «человекоцентризма» в масштабах Вселенной. По свидетельству Л. К. Долгополова, в результате переворота, пережитого наукой в начале века, «мир стал восприниматься в единстве, независимо от того, какой сферы познания касалось человеческое мышление — научной, исторической или художественной. На первый план выдвинулись теперь не структурные различия, а внутренние сцепления, связи, структурные общности».

Это — в итоге. Но подготовлен был этот итог общим взаимосвязанным развитием мировой культуры, куда и наука и искусство входят, как составные части единого целого. Что касается влияния науки на литературу, то на рубеже ХIХ—ХХ веков в качестве наглядного примера можно привести следующее. По свидетельству Л. К. Долгополова, «… во второй половине ХIХ века естествоиспытателями и астрономами были сделаны открытия, позволившие по-новому взглянуть на роль солнечной энергии в развитии жизни на Земле (открытия Майера, Гельмгольца, Тимирязева и других). Обоснованный Гельмгольцем закон сохранения энергии позволил Тимирязеву разработать понятие «лучистой энергии», под которой он разумел энергию солнечных лучей, сложными путями воздействующую на «преобразования важнейших жизненных импульсов». И далее: «…понятие «детей солнца», в котором сконцентрировались и научные, и художественные представления о людях как живых организмах, чье существование было бы немыслимо без солнца, и которое получило столь широкое распространение в науке и искусстве начала века, пришло из кабинетов и лабораторий ученых».

В России, в частности, в те годы неоднократно переиздавалась и пользовалась большой известностью книга немецкого астронома-популяризатора Г. Клейна «Астрономические вечера». Достаточно сказать, что формула «все мы — дети Солнца», вложенная М. Горьким в уста профессора Протасова в пьесе «Дети солнца», является прямой цитатой именно из этой книги.

«Взгляните на звезды, когда они беззвучно, в немом величии, проходят свои небесные пути, вспомните об океане времени и пространства, о котором говорят эти сверкающие точки, и вас невольно охватит чувство вечности». Это — первая страница книги Клейна. «Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске Земли, несущемся с неуловимой быстротой куда-то вглубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — «зачем он существует?» — он мужественно движется — вперед! и — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба». А это — М. Горький, поэма «Человек», написанная в 1903 году. Речь идет в обоих случаях об одном и том же: кто мы? В каком мире мы живем? Как нам должно в этом мире самоопределиться?

Тема эта — одна из болевых тем начала века. И если вернуться к тому, о чем говорилось выше, отметим следующее. Трактовка темы человека, ставшая предметом полемики в драматургии Горького и Чехова, не ограничивалась у Горького пьесой «На дне». Он была продолжена Горьким в пьесе «Дачники», представленной Московскому Художественному театру спустя три месяца после премьеры «Вишневого сада», в апреле 1904 года. Театр новую пьесу Горького не принял — оттолкнула ее социальная сверхзаостренность, воспринятая многими в театре, как пощечина российской интеллигенции; оттолкнула полемичность по отношению к пьесам Чехова, воспринятая, как пародия на чеховскую драматургию, оттолкнули длинноты. Все это действительно в «Дачниках» есть. Вот что писала тогда О. Л. Книппер-Чехова в письме А. П. Чехову (19 апреля 1904 года): «Тебе я скажу, что это ужасно. Не чувствуешь ни жизни, ни людей, сплошная хлесткая ругань, проповедь. Мне было тяжело за Горького. Такое чувство, точно у льва гриву общипали».

Но есть и другое, чего не увидели первые слушатели пьесы в 1904 году — ее глубинная философия. Еще в 1900 году после премьеры в Нижнем Новгороде «Сирано де Бержерака» Э. Ростана Горький писал в рецензии на перевод пьесы, выполненный Т. Л. Щепкиной-Куперник: «Это, знаете ли, страшно хорошо — быть рожденным с солнцем в крови! Если б нам, людям, кровь которых испорчена пессимистической мутью, отвратительными, отравляющими душу испарениями того болота, где мы киснем, — если б в нашу кровь хоть искру Солнца!»… «Мы — дети Солнца! Это оно горит в нашей крови…» — говорит во втором акте пьесы «Дети Солнца» горьковский Протасов. Самоцитирование у Горького в данном случае имеет принципиальное значение.

О «Дачниках» в данном случае стоит говорить по двум причинам. Во-первых, потому, что тема самоопределения человека, присутствующая в пьесе, в немалой степени выросла из кризиса естественнонаучных знаний рубежа веков. А во-вторых, потому, что «Дачники» и последовавшие за ними в 1905 году «Дети солнца», где идет очень большой разговор о естественнонаучном понимании мира, тематически связаны между собой при всех их внешне очевидных различиях. И не только между собой, но и с рядом произведений других авторов, на чем следует остановиться отдельно, даже если эта взаимосвязанность имеет открыто полемический характер.

Вернемся, однако, к творчеству Чехова и Горького. В письме К. П. Пятницкому (директору-распорядителю демократического книжного издательства товарищества «Знание») от 21—22 октября 1903 года Горький писал о первом впечатлении от «Вишневого сада» следующее: «Слушал пьесу Чехова — в чтении она не производит впечатления крупной вещи. Нового — ни слова. Все настроения, идеи — если можно говорить о них — лица, — всё это уже было в его пьесах. Конечно, — красиво, и — разумеется — со сцены повеет на публику зеленой тоской. А — о чем тоска — не знаю». А спустя неделю в следующем письме Пятницкому читаем: «С Андреевым тоже буду писать пьесу «Астроном». Леонид вдохновился Клейном и хочет изображать человека, живущего жизнью всей вселенной среди нищенски серой обыденщины. За это его треснут в 4‑м акте телескопом по башке». Творческий союз Горького и Л. Андреева в силу очень многих причин не состоялся. В итоге в 1905 году появились сразу две пьесы: «Дети солнца» Горького и «К звездам» Л. Андреева. «Дети солнца» были поставлены в Художественном театре в октябре 1905 года и выдержали лишь 20 представлений.

Прохладное отношение к пьесе Горького не случайно: в театре еще помнили скандал вокруг «Дачников» и не могли не почувствовать их взаимосвязанность с «Детьми солнца», поскольку «Дачники» писались Горьким в начале 1904 года, отодвинув начатую им работу над «Детьми солнца». О «Дачниках» же Горький в декабре 1904 года писал следующее: «Быстро вырождающееся буржуазное общество бросается в мистику, в детерминизм — всюду, где можно спрятаться от суровой действительности, которая говорит людям: «Или вы должны перестроить жизнь, или я вас изуродую, раздавлю». И многие из интеллигенции идут за мещанами в тесные углы мистической или иной философии, всё равно куда — лишь бы спрятаться».

Драма интеллигенции, отгораживающейся от общественных потрясений, равно как и объективная невозможность отгородиться от них — вот о чем писал Горький в 1905 году. И «получает по башке» в 4‑м акте горьковской пьесы эта интеллигенция отнюдь не телескопом. Толпу городских обывателей во время холерного бунта бьет по головам дворник Роман выломанной из забора доской (ремарка Горького: «Делает он это молча, сосредоточенно, без раздражения») — вот кто противостоит в пьесе ученому-биологу и живописцу, вот кто перечеркивает их искренний идеализм, в немалой степени воспитанный «Астрономическими вечерами» Клейна. Тезис «человек — это звучит гордо» в «Детях солнца» читается не с восклицательным, а, скорее, с вопросительным знаком. И финальное безумие сестры главного героя, Лизы, вызвано не только самоубийством любимого человека: порождением ее душевной болезни является потрясение, вызванное видом пролитой безвинной крови, которую не видит и не желает видеть ее брат, биолог Павел Федорович Протасов, человек, свято верящий в великую гуманистическую преобразующую силу науки и одновременно абсолютно не способный к восприятию людской боли. В определенном смысле Протасов перекликается с адвокатом Басовым из «Дачников», ибо он тоже «человек красивого слова» — не циник, не пошляк, но нравственный слепец. И одновременно — философ-гуманист в своей научной работе…

Работая над пьесой в январе 1905 года в каземате Петропавловской крепости, куда писатель был заключен после событий 9 января (он обвинялся в написании антиправительственной прокламации и провел в заключении примерно месяц), Горький писал К. П. Пятницкому:

«Очень прошу Вас купить мне:

Иностранцева — Геологию, 1‑й т.,

Лункевича — Биологию,

Гааке — Происхождение животного царства,

Ферворна — Общую биологию,

Келлера — Жизнь моря,

и Туссена — Самоучитель французского и немецкого языков. Направить это нужно через жандармское управление».

Это — список научной литературы, которой пользовался Горький, работая над «Детьми солнца», помимо упоминавшейся ранее книги Клейна «Астрономические вечера».

Монологи Протасова в горьковской пьесе в 1‑м и 2‑м актах о величии человека — преобразователя природы на научной основе — с одной стороны, развивают то, о чем говорили, размышляя о будущем человечества, герои «Трех сестер» и «Вишневого сада». Кроме того, под обоснование тезиса «Человек — это звучит гордо» здесь подводится такая естественнонаучная база, что вряд ли можно согласиться с ранее упоминавшейся нелестной характеристикой Пастернака («риторические ходули»). Можно как угодно относиться к его словам во втором акте пьесы: «Понимаешь — когда волокно химически обработанного дерева можно будет прясть — тогда мы с тобой будем носить дубовые жилеты, березовые сюртуки». Отметим попутно, что эти слова тематически продолжают монолог Протасова из первого акта о роли и значении химии, равно как и то, что они появились вместо первоначального: «Человек все еще не умеет использовать энергию, рассеянную в природе». Сожаление о несовершенстве человека заменено верой в то, что завтра будут достигнуты такие результаты, которые сегодня кажутся фантастикой. Более того. «Когда-то под лучом Солнца вспыхнул к жизни ничтожный и бесформенный кусок белка, размножился, сложился в орла и льва и человека; наступит время, из нас, людей, из всех людей возникнет к жизни величественный, стройный организм — человечество! Человечество, господа! Тогда у всех клеток его будет прошлое, полное великих завоеваний мысли, — наша работа! Настоящее — свободный дружный труд для наслаждения трудом, и будущее — я его чувствую, я его вижу — оно прекрасно. Человечество растет и зреет. Вот жизнь, вот смысл ее!»

Это не только продолжение чеховской темы труда из «Трех сестер», не только продолжение опять-таки чеховской темы единства прошлого, настоящего и будущего человечества, но и предвосхищение того, о чем много позже говорил В. И. Вернадский в связи с концепцией ноосферы, в которой человечество также рассматривалось как единое целое.

В 1905 году воспринять такие идеи могли весьма немногие. Вот почему тогдашние исполнители «Детей солнца», равно как и зрители, отнеслись к горьковской пьесе достаточно сдержанно.

Рамки этой публикации не позволяют нам дать сколько-нибудь развернутую характеристику еще одной пьесы Горького, «Варвары», которая была написана сразу после «Детей Солнца», летом 1905 года. Умолчать о ней, однако, нельзя, ибо речь в пьесе идет также об интеллигенции, как выразителе и носителе не только плодов научно-технического прогресса, но и порождаемой этим прогрессом новой морали. Вернее — о том, во что превращается образованный человек, от моральных основ освобожденный. «Для меня знания ценнее нравственности», — заявляет в начале второго акта пьесы один из главных героев «Варваров», инженер Егор Черкун. А в финале пьесы кончает жизнь самоубийством обманутая им женщина, которая его полюбила и которая оказалась для него лишь игрушкой. Варварами в пьесе являются не только жители глухого провинциального городка, куда прокладывается железная дорога, но и те, кто ее прокладывает — образованные столичные инженеры, притом варварами в своем роде изощренными в силу образованности и приобщенности к достижениям и благам цивилизации. Достаточно вспомнить, например, такое откровение инженера Цыганова из третьего акта пьесы, спаивающего провинциальную молодежь: «Приятно, знаете, немножко развратить этих двух поросят… может быть, порок сделает их более похожими на людей… а?»

Человек, свободный от моральных устоев, страшен для общества — особенно будучи образованным. В этом смысле «Варвары» воспринимаются как пьеса-предупреждение, в высшей степени актуальное для нас, сегодняшних, с учетом современных достижений научно-технического прогресса.

В заключение отметим следующее. То, что в пьесах Горького в числе ведущих тем была тема познания мира — самоочевидно. Принципиально, однако, то, что образ мыслей литератора и ученого по поводу этой проблематики также может быть схожим. Так, в пятой главе книги выдающегося физика ХХ века Ричарда Фейнмана «Характер физических законов», озаглавленной «Различие прошлого и будущего», по сути, говорится о том же, о чем идет речь в названных пьесах, — об «иерархической лестнице» понятий. «Какой же конец этой лестницы ближе к богу, если мне будет позволена религиозная метафора. Красота и надежда — или основные законы? Мне, конечно, кажется, что для нас важнее всего понять внутреннее структурное единство мира; что все науки, да и не только науки, любые интеллектуальные усилия направлены на понимание взаимосвязей между явлениями, стоящими на разных ступенях нашей иерархической лестницы, на то, чтобы найти связь между красотой и историей, историей и человеческой психологией, психологией и механизмом мозга, мозгом и нервными импульсами, нервными импульсами и химией, и так далее, как вверх, так и вниз. Сегодня мы еще не можем (и что толку притворяться, будто это не так) провести непрерывную линию от одного конца до другого, ибо мы лишь вчера увидели существование такой иерархии».

Николай Барабанов – преподаватель, лектор,

журналист, исследующий взаимодействие гуманитарной

и естественнонаучной ипостасей культуры.

ЗС 05/2018