Николай Барабанов

От революции в обществе к революции в науке

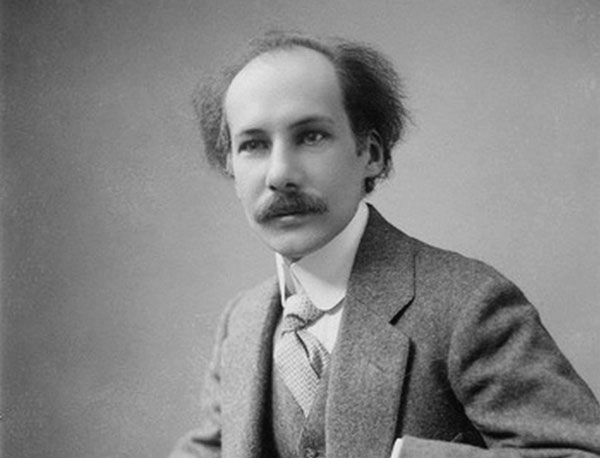

Выдающийся русский поэт, оригинальный прозаик, историк литературы, мемуарист, теоретик символизма и его последовательный представитель в своем художественном творчестве, мыслитель, стремившийся постичь тайны бытия в самых разнообразных его проявлениях — таким вошел Андрей Белый в отечественную и мировую историю ХХ века. Следует, однако, признать, что в многочисленных исследованиях зачастую не уделяется должного внимания естественнонаучным аспектам его творчества. А между тем Белый в 1903 году окончил с дипломом 1-й степени естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, деканом которого был его отец, видный русский математик Н.В. Бугаев, и полученное Белым образование наложило заметный отпечаток на его последующую литературную деятельность. В этой статье, говоря о научных интересах Андрея Белого, мы ограничимся лишь некоторыми аспектами его переписки с литературным критиком Р.В. Ивановым-Разумником.

Достаточно часто эта переписка, длившаяся почти двадцать лет, с 1913 по 1932 год, используется при составлении комментариев к тем или иным произведениям Белого. Однако многое в ней представляет вполне самостоятельный интерес, особенно в тех случаях, когда естественнонаучная тематика оказывается увязанной с жизнью России.

Но, прежде чем привести несколько примеров на эту тему, нужно, пожалуй, немного подробнее представить собеседника Андрея Белого. Вот что писал о нем современник, хорошо знавший его.

«По натуре он был — деятель, организатор, человек упорный, со стремительной волей… Иванов-Разумник был… человеком исключительно одаренным и образованным… Имя он себе составил двухтомной «Историей русской общественной мысли». Мало кто знал, однако, что этот объемистый труд Иванов-Разумник писал, будучи еще очень молодым студентом физико-математического факультета. В те ранние годы, на пороге двадцатого века, у него было три увлечения — астрономия, музыка и Пушкин. Для астрономии нужна была математика, для музыки — слух, а для Пушкина — вся человеческая история. Эти факты заимствованы мною не из его книг, а из его личных со мною бесед о его юности, о той классической эпохе, на которую он то и дело оглядывался, когда казалось, что революционная буря вот-вот сорвет все памятники с пьедесталов и вывернет наизнанку все его верования, без которых он не мог жить» (А. Штейнберг. «Друзья моих ранних лет»).

Теперь — к переписке. Первое письмо А. Белого, на которое мы обратим внимание, написано 5 мая 1917 года. Письмо это показательно в том плане, что исторические события, происходившие в стране, и прогнозы относительно ее дальнейшего развития даны в естественнонаучной терминологии.

«Что касается до событий, то… вот в чем сила: мы свергли самодержавный режим, а «царя в голове» не свергли. Этот «царь» есть абстрактное мышление: систематическая представляемость; Россия же в материальном составе своем, — плавится: скоро потекут камни; и – станут жидкостью; мы привыкли действительность измерять в неподвижных линиях кристаллических форм: но кристаллы заплавились: стали струями; уразуметь же ритм струй невозможно «систематическим» сознанием нашим; нужно апеллировать к иному сознанию: к текучей представляемости, к текучим формам правления, к текучей «жидкой» жизни; если бы мы пришли к конкретно-образному (имагинативному) мышлению, мы увидели бы под хаосом ритм Нового Космоса; но «царь в голове» — абстракция — мешает: революция в голове не произошла; там господствует старый режим…»

То, что говорится здесь о «ритме струй», о «текучей представляемости», предвосхищает неоконченный роман Андрея Белого «Москва», над которым он работал в последние годы жизни. Особенно важной представляется мысль Белого о том, что революционные преобразования в обществе должны сопровождаться изменениями в образе мыслей людей. Привычные, устоявшиеся, жесткие схемы мышления должны быть заменены гибкими, подвижными, текучими. Так должно быть и в революционных общественных преобразованиях и в революционных научных переворотах.

Трудность, порой мучительность подобных трансформаций мышления Белый в дальнейшем неоднократно испытывал на себе. Один из примеров такой мучительности — его письмо Иванову-Разумнику от 6 февраля 1924 года, написанное под впечатлением похорон В.И. Ленина.

«Москва представляла собой в дни похорон невиданное зрелище… А жест остановки движения по всей России, а ревы гудков по всей России? Лица, бывшие у гроба Ленина, возвращались потрясенные; все было так устроено, чтобы вызывать ощущение физического бессмертия; с людьми делалась истерика у гроба… А обелиск, внутри которого можно будет еще долго видеть лицо Ленина, — разве это не напоминает все о каком-то новом культе; не вступаем ли мы в какой-то новый период, подобный периоду египетскому (воздвижение пирамид и т. д.)… Да, — остается с удивлением смотреть на события мировой жизни, стараясь вычитывать из них еще новые шифры; кажется, — сознанием измерил и взвесил тот или другой факт; и – ан нет: после всех поправок, составленных формул, после введения все новых и новых коэффициентов, остается что-то не учтенное…»

Бесконечность процесса познания мира, невозможность получить в процессе познания единственно верный окончательный результат по причине постоянной изменчивости окружающего нас мира, «непонятность великого настоящего» — вот что стоит за словами Белого.

В его письме к Иванову-Разумнику от 11 марта 1925 года содержится заслуживающая внимания догадка о взаимосвязанности процессов, протекающих на Земле, с проявлениями солнечной активности (см. «З—С», 9/08). С тем, что общественные процессы на нашей планете зависят от числа солнечных пятен, можно соглашаться, либо не соглашаться (а в письме от 23 октября 1927 года Белый размышляет об интенсивности вулканических извержений на Юпитере — также вследствие появления большого числа пятен на Солнце). Но крайне важно понимание Белым жизни на Земле как космического явления.

«… надо простираться космически; уже нельзя больше жить в пределах земного сжатия; чтобы понять, что в тебе «случайно», что «неслучайно», надо перевычислить все формулы обихода, приведя к общему масштабу: к Вселенной. Вот этот то фон «вселенскости» жизненных мелочей и вычерчивает их перед нами; прежде мелочь проглатывалась, как пыль, не влияя на нашу судьбу, теперь мелочь — «бьет в лоб»; «пылинка» стала «свинцовой пулей»; она — забронирована целым; целое — вселенная».

Кроме того, в этом письме Белый размышляет о том, что такое научные открытия и как формулируются научные законы.

«…эйнштейновское время лишь симптом происходящей революции в культуре кантовых априорных форм чувственности; революция — в самом мире a priori; научные открытия лишь результируют до открытия его выплавляющую карму; научный закон. Вчера найденный и твердо установленный — лишь протокол судебного процесса человечества над собой: «ты сам свой высший суд». Все, что совершается внутри нас и вне нас, во вселенной, есть приведение в действие предваряющего это действие «самосуда». Неудобно нам стало жить.»

По Белому, научное открытие суммирует комплекс причинно-следственных связей, это открытие породивших. Слова «неудобно нам стало жить» означают следующее. Неудобно стало жить в мире, где оказалось поколебленными устоявшиеся многовековые представления об этом мире. Это касалось и российского общества, переживавшего в конце десятых — двадцатые годы ломку социальных и нравственных устоев, казавшихся незыблемыми, и мира науки, где в те же годы новации теории относительности и квантовой физики разрушали прежде незыблемые основополагающие представления об этом мире.

Эта тема — тема революции, происходящей уже не в обществе, а в мире науки, — развивается Белым в письме Иванову-Разумнику от 24–29 сентября 1926 года, где речь идет о важнейшей для сегодняшнего дня проблеме взаимосвязи науки и нравственности. Конкретно — о необходимости оценки в нравственном плане последствий научного эксперимента. Вот что пишет Белый об экспериментах русского хирурга С.А. Воронова (1866–1951), работавшего во Франции и занимавшегося решением проблемы омоложения человека.

«Проф. Воронов привил женские человеческие органы обезьяне, оплодотворил ее человеческим семенем; обезьяна беременна; и Воронов ждет, что она родит «человека»; это будет не «человек», а, может быть первое ненормально насильственно втянутое из «оттуда» в «сюда» неизвестное существо; «ужас что» вмешивают насильственно в линию рода людского безответственные и бессознательные «величайшие негодяи», подобные Воронову, эта фантазия, приведшая его к смешению «обезьяны» с «человеком», есть «преступление», пред которым обычные преступления меркнут. Если в науку в наши дни, теперь, сейчас же не ввести «моральной» ноты, если не развивать заблаговременно моральной фантазии в фантазии замыслов научных опытов, то фантазия, которая насильственно увлечет на путь небывалых преступлений моральных идиотов, подобных Воронову,.. эта фантазия будет сосредотачиваться на том, что будут изыскивать способы пересаживать человеческую голову, например, удаву, найдут способы декапитировать вовремя голову умирающего Бетховена, например, чтобы посмотреть, как она будет себя вести на теле удава».

«Гнусь», «черная магия», но не наука — вот оценка, которую дает Белый экспериментам подобного рода. А в ответном письме (12 ноября 1926 года) Иванов-Разумник ставит вопрос существенно шире.

«…имеет ли право человек менять лицо земли? Если не имеет, то «неправомочна» вся культура, начиная от вспаханного поля; а если имеет, то где же предел? Имеет ли он право перегородить Гольфстрим и направить его течение не к Европе, а в Баффинов залив и Северный Ледовитый океан? Имеет ли он право взгромоздить Пелион на Оссу? Изменить угол наклона земной оси к эклиптике? Но в таком случае и – бракосочетать человека с обезьяной? К телу удава приставить голову буйвола?..

…Если граница — вообще живое, то этой границы вообще нет. Ибо и громоздя Пелион на Оссу, мы нарушаем права одной группы «живого» в пользу другой. Гольфстрим, отведенный к северу, заморозит Европу, но облагодетельствует полярных эскимосов. Если земная ось станет перпендикулярно к орбите, то на полюсах процветет репа, но в тропиках погибнут бананы. Имеем право? Ну, а достижения нашего Мичурина, который в области флоры достиг чудес извращения, — на потребу человеку, — давно уже смешал «обезьяну» с «овцой», какую-нибудь сливу с каким-нибудь апельсином (беру наудачу). Это можно? И мы с Вами будем есть «сливоапельсин», похваливать, а от «овцеобезьяны» отшатнемся в ужасе? Я думаю, что либо «можно» и то и другое, либо «нельзя» ни того, ни другого». (Пелион и Осса — горы в Древней Греции; взгромоздить одну гору на другую означает совершить нечто заведомо невозможное.)

Главное, по мнению Иванова-Разумника, заключается в том, во имя чего совершаются преобразования. Формула «цель оправдывает средства» аморальна и отвратительна лишь в сфере человеческой морали, но не за ее пределами.

«Крестьянин, взрывающий сохою поле, тоже целью оправдывает средство. Соха — культура, поле — мир; и во мне говорит исконный социалист, вера которого в том, что во имя человека имеет право человек менять лицо земли. Социализм этот — конечно, не нынешний иезуитский коммунизм, не удав государства; это — далекое будущее. Когда люди станут людьми. За ним — еще более далекое грядущее, когда человек сумеет менять лицо земли не во имя человека, а во имя живого на земле, ибо, по слову поэта, «хулиган, убийца и злодей» существует на свете «оттого, что режет серп колосья, как под горло режут лебедей». (Здесь неточно процитированы строки стихотворения С.А. Есенина 1921 года «Песнь о хлебе». — Прим. ред.).

Не обесчеловечиться в процессе преобразования окружающего мира — вот к чему призывали Белый и Иванов-Разумник в двадцатые годы минувшего века. Их мысленные призывы были обращены одинаково и к революционерам («иезуитским коммунистам»), и к ученым. По Белому, это возможно при непременном наличии у ученого широты научного и общекультурного кругозора, даже тогда, когда его взгляды могут казаться парадоксальными в своих проявлениях.

В качестве наглядного примера Белый в цитированном выше письме Иванову-Разумнику говорит о том, как в своем труде 1596 года «Предвестник космографических исследований, содержащий космографическую тайну» Иоганн Кеплер, отталкиваясь от пифагорейской мистики чисел, пришел «к странной концепции вычисления отстояния планет друг от друга; дух ритма и искание гармонии пропорции заставили его подойти к выискиванию соотношений между стереометрическими композициями и астрономическими». И далее: «Во времена Кеплера и Галилея был еще доступен отдельным ученым охват группы наук; теперь научная фантазия обречена вращаться в узкой сфере уже отработанной линии «от сих пор до сих пор»!»

Белый прав в том смысле, что возникновение большого числа отдельных частных наук приводит к известной узости научного мышления ученых, этими науками занимающихся. И не прав, говоря об отсутствии в современной науке непредвзятости — именно непредвзятый взгляд на мир породил в ХХ веке теорию относительности и квантовую механику. Уместен, правда, вопрос: какую непредвзятость научного мышления демонстрирует сам Белый в своих естественнонаучных построениях?

Примем как данность: в рассматриваемом письме он проводит параллель между упоминавшимися выше построениями Кеплера и идеями современной Белому теософии. В частности — идеями Р. Штейнера (1861—1925), немецкого религиозного философа, основателя (1913) и руководителя Антропософского общества, человека, под сильнейшим влиянием которого Белый находился в течение многих лет. Конкретно им проводится параллель между пифагорейскими построениями Кеплера и законами физиологии. По Белому, аналогично ритму пропорций кеплеровских планетных орбит имеет место «ритмизация физического тела эфирным». При этом под эфиром в данном случае понимается не максвелловский эфир — гипотетическая среда, передающая электромагнитные взаимодействия, отсутствие которой было экспериментально доказано классическими опытами А. Майкельсона, ставшими экспериментальной предпосылкой для возникновения теории относительности, а эфир именно в его теософской интерпретации. То есть: «эфирное тело», или среда, насквозь пронизывающая тело человека и являющаяся «проводником» жизненных токов, действующих на организм.

Увы, научная несостоятельность подобных утверждений Белого на сегодняшний день достаточно очевидна.

Наконец, необходимо остановиться на письме Белого, в котором напрямую идет речь о физике, письме от 19 февраля 1927 года. В его концовке Белый сообщает о том, что он собирается читать «Корпускулярную теорию вещества» Дж. Дж. Томсона, и затем продолжает:

«Кстати: все то, что писал Вам об «электронах», что это — «луны», планеты и т. д., — требует существенной оговорки; я ведь и сам знаю, что физическое истолкование «электрона» есть представление о нем, как об электрическом атоме; и потому твердость его есть отрицательное понятие; «твердым телом», луной, — он является лишь в имажинизме (в воображении — Н. Б.), в необходимости брать его по аналогии; это твердое тело есть отрицательный заряд, тень; но поскольку порядок электронов и разность колец определяют в современном разгляде материи ее химическое свойство, ее материальную качественность, постольку носителем этой качественности и является электрон; материя, как чистое качество; и твердость, как качественность химического восприятия».

Что здесь важно помимо понимания Белым электрона, как носителя химического качества? Во-первых, Белый отдает себе отчет в том, что физика ХХ века отказалась от трактовки атома, как неделимой частицы, перенеся это свойство неделимости на частицы, образующие атом (структуру самих элементарных частиц физики стали исследовать гораздо позже). Во-вторых, говоря «твердость есть отрицательное понятие», Белый имеет в виду не знак заряда электрона, а условность употребления слова «твердость» применительно к элементарной частице. По сути, здесь Белый признает роль модельного подхода при описании физических процессов в микромире. А за словами «электрон есть тень» стоит смутная догадка о «размытости» электрона по электронной орбите, то есть о его нелокализованности, когда присутствие частицы в определенном координатном интервале в течение некоторого отрезка времени, реально характеризуется в квантовой механике принципом неопределенности Гейзенберга.

Идея пространственно-временной нелокализованности электрона развивается Белым в следующем абзаце письма, правда, «в параллель» с его трактовкой эфира, о которой говорилось ранее. И то, и другое по Белому есть «проплетающая материальность», после чего в тексте письма следует неожиданная трактовка явления радиоактивности, как аналога перехода материального объекта в «стихийное» и астральное состояния.

«… читая современных физиков и химиков, просто не знаешь, где поставить границу между их терминами и нашими; можно ведь свойства перехода в стихийный и астральный планы тоже назвать эманациями… Теперь мне начинает мерещиться, что переход атома в былом его виде, как предмета твердого, косного и неизменяемого в состояние жидкое и есть эманация лучей… уже кончается материальность; и начинается сфера деятельности нематериальной субстанции; она- то и есть, быть может, искомое и неизвестное ныне научно- жидкое тело».

Характеристика атома, как «твердого, косного и неизменяемого» присуща старой физике. Реально атом «текуч», то есть постоянно изменчив, если говорить о непрекращающемся движении электронов на орбитах нуклонов внутри ядра (о существовании нейтронов в 1927 году физики еще не знали). Кроме того, радиоактивное излучение создают отнюдь не все атомные ядра, а по преимуществу ядра тяжелых элементов. Наконец, описывать «текучесть», то есть изменчивость атома реально возможно лишь методами квантовой механики, которая в 1927 году делала лишь свои первые шаги и о существовании которой Белый, скорее всего, ничего не знал.

Несколько слов в заключение.

«Андрей Белый обладал всеми признаками гениальности, не введенной в русло житейскими помехами, семьей, непониманием близких, разгулявшейся вхолостую и из силы производительной превратившейся в бесплодную разрушительную силу». Так охарактеризовал Белого Борис Пастернак в автобиографическом очерке 1957 года «Люди и положения». Понять Пастернака можно. Его угол зрения на мир, его понимание роли и места человека в мире, в том числе и в мире, взятом в космических масштабах, были иными, нежели у Белого, — в немалой степени потому, что его и Белого, художников, принадлежавших к одной исторической эпохе, формировали во многом разные жизненные обстоятельства: разные семейные уклады, разное образование, в значительной степени разное человеческое окружение. Но согласиться с Пастернаком в его утверждении относительно разрушительной стихийности таланта Белого трудно. И не только потому, что гениальность объективно нельзя ввести в некое «русло» — такую «несводимость» подтверждает художническая судьба самого Пастернака. Главное же состоит в другом. Для того, чтобы по-настоящему оценить творческое наследие Белого, объективно требовалась гораздо большая временная дистанция, нежели те двадцать с небольшим лет, что прошли с момента смерти Белого до написания Пастернаком его воспоминаний. К суждениям Белого в области естественных наук это относится в полной мере — тем более, если учесть особенности формирования естественнонаучной картины мира в завершившемся столетии. Ныне же для нас, вступивших в новый век и в новое тысячелетие, должны быть поучительны и гениальные догадки писателя и его заблуждения. Они важны потому, что был поистине уникальным уровень осмысления этим неповторимым художником слова как исторической судьбы России, так и исторической судьбы человеческой цивилизации в целом. В этом — непреходящая значимость творчества Андрея Белого для нас и для наших потомков.

ЗС 11/2017