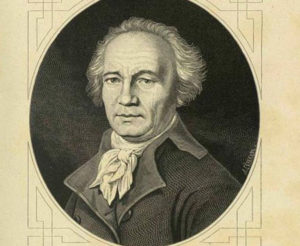

Д.Г. Левицкий «Портрет И.И.Шувалова», 1790 г.

Елена Съянова

Скромность — приятное качество: оно привлекает к человеку сердца его современников. Но оно же и чрезвычайно осложняет для потомков изучение личности того, кто при жизни деликатно отступал в тень и чьи деяния подписаны другими именами. Для историка же скромник — сущее мучение.

Иван Иванович Шувалов — сооснователь Московского университета, друг Ломоносова, создатель Академии художеств, покровитель и меценат… Правда, сразу приходится уточнять: то, что сооснователь, только сейчас толком признали (и памятник наконец поставили); то, что друг Ломоносова, боюсь, воспринимается как фигура речи, а нужно понимать буквально (при том еще, что у Михайлы Васильевича после гибели Рихмана больше, кроме Шувалова, не было друзей); ну, а всякие там художники, писатели, актеры… — кто им только не покровительствовал! Еще штрих к картине, прямо из современного учебника: «находясь в опале и путешествуя по Европе, граф Шувалов в Ферне посетил Вольтера». А потом вернулся после путешествия в Россию, и Екатерина Вторая тут же произвела его в обер-камергеры.

Кто пишет у нас учебники?!

Граф Шувалов действительно посетил в Ферне Вольтера … во время своего свадебного путешествия. Было графу чуть за двадцать и звали его Андрей Петрович. Тоже интересная личность, сын графа Петра Ивановича Шувалова, фактического министра внутренних дел при Елизавете Петровне, изобретателя знаменитого «единорога». А еще был граф Александр Иванович Шувалов, брат Петра, «великий инквизитор».

Ну, а тот, что из опалы сразу угодил в обер-камергеры, — вот это наш, Иван Иванович. Скромник. Не граф.

Почему я это подчеркиваю? Потому, что уважаю желание, точнее сказать, нежелание, категорический отказ самого Ивана Ивановича принять «сию честь великую» поочередно от двух императриц. Родственница Вольтера, жившая с ним в Ферне и принимавшая в качестве хозяйки Ивана Ивановича, который также посещал великого философа (немного позже своего молодого родственника), записала в дневнике объяснение, данное ей по этому поводу Шуваловым:

«В тени великого кузена моего графа Петра Ивановича, положившего здоровье и самое жизнь служению государыне моей… мои заслуги столь мизерны, что не должны мы равно вознаграждены быть титулованьем…»

Шувалов о себе говорил, что всегда получал удовольствие от всего, что он делал, и по его логике — за что же тут «титуловать»?!

По поводу опалы Ивана Ивановича тоже следует кое-что прояснить. И вся история с его отъездом за границу после воцарения Екатерины подтверждает пошлую поговорку о том, что «дыма без огня не бывает». Под «дымом» я подразумеваю так называемую «княжну Тараканову», якобы дочь Елизаветы Петровны не то — от Разумовского, не то — от Шувалова. История темная и, судя по тому, что все документальные источники исчерпаны, таковой и останется. Есть, правда, одно косвенное свидетельство врача Лестока о том, что Елизавета Петровна, в ранней молодости избавившись от ребенка, с тех пор не могла иметь детей. Так или иначе, но у самого Ивана Ивановича действительно была дочь по имени Елизавета, только не от императрицы, а от Марии Нарышкиной, сестры знаменитого придворного острослова Льва Нарышкина, друга детства Ивана Ивановича. Он был с нею помолвлен еще до того поворотного момента, когда императрица, что называется, «положила глаз» на красавца камер-пажа. Тогда Елизавета сразу произвела Шувалова в камер-юнкеры, а Нарышкину срочно выдала замуж. Однако Мария и Иван все же успели, как раньше говорили, «сладиться», и Маша родила дочь. Жестокосердная в любви, Елизавета ребенка у матери отняла и отдала отцу: Иван Иванович сам воспитывал свою Лизу. А Маша вскоре умерла от скоротечной чахотки. Будучи тогда еще очень молодым, Иван Иванович только с годами начал ощущать глубокую вину перед своей бывшей невестой (об этом остались свидетельства в его письмах, например, к сестре Прасковье Ивановне Голицыной и другу Ивану Чернышеву). Кстати, похоже, именно из-за этой своей вины Шувалов уже после возвращения из-за границы способствовал тому, чтобы сын Павла Петровича от Софьи Ушаковой — Семен Павлович Великий, — которого на этот раз другая императрица, Екатерина, не желала отдавать матери, был той все-таки отдан. Но тут уже своя история. Что же касается дочери Шувалова Елизаветы, то как раз она и послужила, возможно, главной причиной отъезда Шувалова из России. Как писала Екатерина Вторая подруге своей матери графине Бьелке, Шувалов стремился увезти подросшую девочку «прочь от наших смут» (письмо от 11 ноября 1763 года).

От «смут» увез, от опасностей защитил (вскоре выдал ее замуж за молодого английского лорда), но сам от сплетен не спасся.

Вообще сплетен о Иване Ивановиче ходило не так уж много: слишком это был открытый, как бы сейчас сказали, «публичный» человек. Разве что вот эта история с дочерью напустила дыму, да еще кое-что не ясно осталось в его происхождении.

Документально подтвержденных сведений, например о его отце, не сохранилось. Отцом двух братьев Петра и Александра Шуваловых был Иван Максимович Шувалов, петровский генерал. Кем приходился братьям Иван Иванович? Если двоюродным братом (как везде пишут), выходит, их отцы были родными братьями? И при этом оба Иваны?! Такого в русских семьях не могло быть. Значит, скорее всего их отцы просто состояли в каком-то родстве, о котором Петр и Александр вспомнили, когда понадобилось укрепить при дворе семейный, шуваловский клан. Зато о матушке Ивана Ивановича известно достаточно. Мелкопоместная дворянка Татьяна Семеновна Ратиславская, красавица, неглупая, разбиравшаяся в жизни настолько, чтобы растить двух своих детей — Ивана и Прасковью — в ласке и дать им хорошее домашнее образование, особенно, сыну, к четырнадцати годам знавшему три языка, не считая латыни. Для одинокой небогатой матери первой половины восемнадцатого века такое воспитание детей — отнюдь не правило, а скорее, исключение.

Однако, если дальнейшая судьба дочери Татьяне Семеновне была в общем-то понятна: красивая, в меру резвая, в меру серьезная девушка, взятая ко двору, скорее всего удачно выйдет замуж и матери не придется за нее краснеть, то по поводу сына мать долго терзалась сомнениями: уж очень отличался ее Ванечка от своих сверстников и по внешнему виду, и по интересам и вкусам своим. Другие камер-пажи уж вовсю с девицами «махались», а этот «разумник», да «сурьезник», как называла его крестная Салтыкова, — все с книжками. Ни потанцевать, ни поболтать, даже до верховой езды и то вышел не охотник. И ростом Иван Иванович до семнадцати лет был мал, и по всему виду — дитя дитем.

«Ну не дал бог Ванечке красоты, да ловкости, — рассуждали, глядя на него, мать и крестная, — а и без этого люди счастливо живут».

«… Помнишь ли, как мне, недорослю, твердила: радуйся, мол, каждому утру, улыбайся каждому встреченному, ступай, куда ноги несут.., — писал много позже Шувалов своей крестной матери. — Еще — себя одного слушай: коли нравится человек, приветь его, не нравится — гони. Ничего не бойся. Всем доверяй, а верь лишь Господу. А еще говорила: ежели есть что на божьем свете бесценное, так это — время, тебе отмеренное… Ведь говорила?»

Вот так его учили, готовя к жизни тихой, неприметной…

Но к восемнадцати годам Иван Шувалов неожиданно для близких вырос и развился в двухметрового красавца в полном смысле этого слова, оставшись при этом все тем же скромником и «сурьезником», книги и размышления предпочитая балам, картам и верховой езде — обычным забавам елизаветинского двора.

Таким на свадьбе его сестры с князем Голицыным, которую шумно гуляли в селе Петровском, и увидела его Елизавета Петровна. Увидела и разглядела по-настоящему, по-женски. Встреча наедине, конечно, была не случайной: ее подстроил Петр Шувалов, как я уже говорила, озабоченный тем, чтобы при потерявшей интерес к Разумовскому Елизавете был кто-то из «своих». Это «свойство» он определял по родству и фамилии. Если бы только знал Петр Иванович, каким далеким, чуждым алчного «шуваловского клана» окажется новый фаворит!

Вот приведу объяснение, которое по этому поводу дал сам Иван Шувалов:

«…но граф Петр Иванович процент от дохода в казну имел, ежели тот доход шел; я же только раздавал, что имел. Вот и выходит, что один Петр Иванович казне выгоднее станет, нежели десять Иванов Ивановичей».

Любил ли двадцатилетний Иван Шувалов сорокалетнюю Елизавету Петровну? Или же то была лишь привязанность неокрепшего молодого сердца к жадной, цепкой, довлеющей зрелости?

Я убеждена, что любил. Сильный духом и характером, внутренне свободный интеллектуал с тонким вкусом и богатейшим воображением (причем личность постоянно развивающаяся), он страстно желал ее как женщину (а Елизавета до болезни была очень хороша и выглядела много моложе своих лет) и одновременно открывал все новые стороны и грани в этой щедро одаренной натуре, дочери гениального отца, на детях которого, прямо надо сказать, природа отнюдь не отдохнула.

Беда только, что Елизавета была ленива и прежде всего — к государственным делам. Но парадокс в том, что как раз это качество любимой женщины стимулировало яростную борьбу Ивана Ивановича с собственной природой, склонной к созерцательности, размышлениям, уединению, и со временем сделала из него государственного деятеля международного масштаба. К сожалению, несколько одностороннего, поскольку экономикой он фактически никогда не занимался. Зато поворот к дружбе с Францией — а именно эта внешняя политика всегда была выгодна России (в отличие от союза с Англией) — произошел под его нажимом. И «офранцуживание» русского двора, также явившееся его воли делом, может быть правильно оценено лишь в данном контексте, а отнюдь не как мода или прихоть. Шувалов не только прививал двору Елизаветы «французские» вкусы, он «заразил» интересом к французской культуре молодую великую княгиню Екатерину Алексеевну, с которой долгие годы был в скрыто, а затем и открыто дружеских отношениях. (Простое доказательство: только несколько самых близких друзей, таких как Лев Нарышкин, Александр Строганов, в письмах и в своем кругу обращались к государыне фамильярно уменьшительно — «Като», слово, с которого и Шувалов начинает свои к ней письма.)

Кстати, по поводу его собственной любви к Франции, его собственного знания, а главное — тонкого понимания этой прекрасной страны и французского характера (ох, какого непростого!) — откуда, спрашивается, они у него-то взялись? Каким чудом в его собственном скромном деревенском детстве, лишенном сильных ярких внешних впечатлений, могла зародиться эта страсть и сформироваться эта хватка, позже повернувшая гигантскую неповоротливую Россию лицом к Франции.

Мне кажется, ответ тут только один: Иван Шувалов, друг гениев своего века и покровитель самородков, сам был самородком; вот почему так естественно тяготение к нему столь разных людей, таких как Ломоносов, Вольтер, Дидро, Потемкин… И если Ломоносову он был все-таки очень нужен, и Вольтер мог иметь в отношениях со всемогущим фаворитом свой интерес, то позже морганатический муж Екатерины (теперь факт их венчания документально подтвержден), цыкавший порой и на саму матушку-государыню, Шувалову всегда смотрел в рот, и иные из начинаний Григория Александровича Потемкина были ему подсказаны Иваном Ивановичем потихоньку, наедине.

Вообще двадцать лет жизни Ивана Ивановича Шувалова после четырнадцатилетнего путешествия по Европе требуют отдельного рассказа. Я предпочитаю сделать это в форме романа, поскольку, «ныряя» в Лету, вижу весь гигантский массив частной жизни, целиком отданный любимым людям и любимой России, а потому двадцать последних лет его приватной жизни, я надеюсь, не станут в моем описании «приватизированной историей», а просто — историей жизни и страны. Хотя выражение «приватизированная история» можно понимать и в позитивном смысле, если помнить, что история как наука не бывает ничейной. И если «древо Жизни» зеленеет свободно, то саду Истории только эту свободу дай, так он тотчас зарастет мощными идеологическими сорняками. В том-то и парадокс.

В начале шестидесятых Шувалов уезжал из одной России, а вернулся в другую. Екатерина взращивала не только петровскую — экономическую и политическую Россию, но и шуваловскую — культурную. Семена проросли, ростки тянулись к свету: университет, обе академии — наук и художеств, газеты и журналы, театр, публицистика… — все развивалось. Но именно с возвращением Шувалова получило совершенно скрытый даже от добросовестных историков мощный импульс. А скрыт он был во многом из-за того, что наши историки долгое время не имели возможности заниматься «раскопками» в зарубежных архивах. Приведу примеры.

В первый же месяц после своего возвращения в Петербург Шувалов вместе со своим племянником Голицыным отправился в Петергоф, чтобы посмотреть на картины, сваленные в один из подвалов еще при Петре Федоровиче и провалявшиеся там 14 лет меж сгнивших седел и позеленелых подсвечников. Представьте себе, что должен был испытать Иван Иванович, извлекши на свет божий Рембрандта, Дюрера, Тинторетто! Он тут же повез драгоценные полотна контрофагеру (реставратору) Фанцельдту. Тот тоже огорчился. Не время, не стихии съели краски, сгубили красоту, а невежество да глупость людская: на лицах Христа и блудницы точно капусту рубили; «Притча о винограде», писанная на дереве, переломлена надвое. Я так живо вижу ту сцену: осенний, полузабытый (Екатерина его не любила) Петергоф, картины, выражение лиц мецената и реставратора!.. Откуда это впечатление? Занимаясь историей Великой французской революции, я обнаружила описание этого эпизода у племянника того самого реставратора Фанцельдта; молодой человек работал в девяностые годы с великим французским художником и якобинцем Давидом. Так вот именно Иван Иванович по возвращении своем практически сразу сделал финансовое «вливание» в реставрацию живописи, а позже икон, и с тех пор она начала набирать силу.

А как ждали Шувалова в Академии художеств! Тогдашний ее президент Бецкой, «человек немецкий», с успехом мог руководить любой комиссией или управлять департаментом, но в людях, служащих искусству, он плохо понимал. Бецкой (если Бецкой от Трубецкой) недолюбливал художников; они же платили ему ненавистью, каковую он едва ли, впрочем, замечал, ибо художники были столь безропотны, что Академия 1776 года больше напоминала «царство теней, нежели аполлонов Парнас». Это выражение принадлежало Антону Павловичу Лосенко, который писал Шувалову в Рим и Париж, жалуясь на состояние дел. Но Лосенко был не только ярким художником, это был боец. После его смерти ни Антропов, ни Левицкий, ни Рокотов, сами много и плодотворно работавшие, не могли помочь талантливой молодежи: Иванов, Дрождин, Акимов, Соколов, Гордеев вели жалкое существование полунищих, хотя работали не менее напряженно и даже приобретали уже известность за границей. В удручающем состоянии нашел Шувалов и скульптора Федота Шубина: его мастерская представляла собой полутемный склеп, в котором каменела глина, стыли и не слушались пальцы. Что им всем было нужно? Да того единственного, в чем извне только и нуждается подлинный творец, — денег. Денег и больше ничего! Мудрость Шувалова-мецената в том и проявилась: он давал деньги, хвалил (ну, по чести сказать, и в этом все же есть нужда у художника) и ни во что не вмешивался. Правда, все это хорошо в одном случае: если у творца душа еще не надорвалась. Потому и не всем удается помочь.

Так, не сумел Шувалов спасти, вытащить из пьянства друга молодости своей Александра Петровича Сумарокова. И снова узнала я эту историю не из наших, а из «французских» источников.

«…Я не граф, однако дворянин, я не камергер, однако офицер и служу без порока 27 лет… Кто думал, что это мне кто скажет когда-нибудь, потому только, что он больше моего чину по своему счастию имеет?!… Я не мог заснуть всю ночь и плакал, как ребенок, не зная, что начать…А впрочем, граф Чернышев напрасно меня обругал вором и побить хвалился… Ежели это будет, я хочу быть не только из числа честных людей выключен, но из числа рода человеческого… А что стерпел я, тому причиной дворец и ваши покои».

Это выдержки из письма молодого Сумарокова молодому же фавориту Шувалову. Что за ним стоит — понятно. Но почему не отослал тогда же, в 1759 году, этой жалобы Александр Петрович (письмо передала Шувалову мать Сумарокова только после его смерти), почему не протестовал против унижения громко, шуму не сделал?! Этого не мог понять и молодой французский естествоиспытатель, и начинающий публицист Жан Поль Марат, которого Екатерина тогда приглашала в Петербург, в Академию наук. Шувалов познакомился с Маратом и Лавуазье (они были тогда друзьями) в Париже, в ложе «Великий Восток», а затем состоял с обоими в переписке. Я приведу отрывок из письма Шувалова Марату (четыре письма сохранились в архиве знаменитого часовщика Брегета), и, думаю, объяснений не потребуется.

«…а после вольных ветров Альбиона климат наш покажется вам и паче того суров; теплом же мы тут лишь от милостей матушки-государыни согреваемся, а иного не ведаем. Но шутки в сторону! Об Артемии Волынском я вам уж рассказывал… Ведь не за то Волынский прощения у герцога Бирона просил, что поэта Тредьяковского до полусмерти собственноручно исколошматил, а за то, что в покоях его, Бироновых, сие избиение учинил! (Помните у Сумарокова: «А что стерпел я, тому причиной дворец и ваши покои». — Автор.) Теперь вот Александра Сумарокова, драматурга российского и друга моего, душа открылась. И сколько ж таких обид, уничижений, слез ночных, беспомощных, может та душа вытерпеть, что на Парнасе средь первых пребывает, и что от той души после останется?!…» (перевод с французского и стилизация автора).

Письмо написано в 1777 году. Шувалов фактически отговорил Марата ехать в Россию, и тот принял другое предложение — стал личным врачом младшего брата короля графа де Артуа (будущего Карла Х). Своих же, отечественных «страстотерпцев» Иван Иванович как мог поддерживал и прикрывал от монаршего раздражения: Михаила Хераскова вернул из отставки снова куратором в Московский университет, добился у Екатерины прощения Княжнина. Майкова же, напротив, направлял больше на «труды пиитические»; всячески поощрял и следил за финансированием проектов гениального Василия Баженова (и все как-то тихо, незаметно); первым заметил молодого Радищева. Осталось свидетельство Баженова, что Шувалов еще за два года до опубликования оды «Вольность» прочел ему строчки:

О, дар небес благословенный,

Источник всех великих дел,

О, вольность, вольность,

дар бесценный!

Позволь, чтоб раб тебя воспел!

Но в иных случаях, понимая, что ситуацию можно переломить только силой, Шувалов так и действовал: к опальному Новикову, например, не только ездил сам, но и возил великого князя Павла Петровича, и подсказал Новикову умный ход — совмещать издательскую деятельность с филантропической. Это привело в восторг Павла, который ядовито писал своему другу детства Нелединскому-Мелецкому по поводу нового новиковского журнала:

«…теперь ежели закрыть вздумает (матушка-государыня. — Автор), так совместно с больницею или училищем для сирот! Чтоб обществу наглядно было! А я следом за Иваном Ивановичем взнос сделаю».

Первый взнос на благотворительное заведение, конечно, сделал сам Шувалов: в данном случае это было важно, чтобы принять на себя гнев Екатерины. Потому только это и стало достоянием гласности. Большинство же взносов, стипендий, пожертвований и прочего делалось потихоньку, с максимальной деликатностью, совершенно не характерной для меценатов всех времен и народов. Шувалов вообще многое делал не так, как было принято, модно или выгодно. Кстати, и его собственные реакции на те или иные вещи и теперь кому-то могли бы показаться странными, а уж его современникам — тем более.

Снова только один пример. После смерти Елизаветы Петровны Шувалов долго предавался «меланхолии», отчасти, быть может, «замаливая» грех своего раздражения, которое он испытывал в последний год жизни императрицы (болевшей и изводившей всех), а когда решился уехать в путешествие по Европе (о некоторых мотивах этого решения я уже упоминала), то получил от Михайлы Васильевича Ломоносова такое вот отрезвляющее напутствие:

Мышь некогда любя святыню,

Оставила прелестный мир,

Ушла в глубокую пустыню,

Засевшись вся в голландский сыр.

Согласитесь, тут есть, на что обидеться хотя бы тайком. А Шувалов эти строчки вспоминал с благодарностью и тоской по своему великому другу, сумев прочесть в подтексте любовь Ломоносова к своей вечно неустроенной бедной России и призыв вернуться.

ЗС №3/2006