О месте горьковского особняка в контексте архитектуры его времени, в жизни писателя, который провел здесь пять последних лет жизни, а также в творчестве создателя этого здания наш корреспондент О. Гертман говорит с членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук, доктором искусствоведения, заместителем председателя Общества изучения русской усадьбы Марией Нащокиной.

— Федора Шехтеля называют в числе создателей нового языка архитектуры его времени, а его работу — одной из вершин первого этапа современной архитектуры, известного в России под названием «модерн». В чем именно состояла новизна этого языка, и чем именно в его новизне мы обязаны Шехтелю?

— Надо признать, что Шехтель пришел к модерну не первым среди московских архитекторов. Его обращение к этому стилю, по-видимому, было стимулировано его визитом на Всемирную выставку 1900 года в Париже. На этой выставке можно было увидеть разные варианты нового стиля, представленные ведущими европейскими архитекторами, и именно тогда, по-видимому, Шехтель понял, что это явление имеет всеевропейское значение. До тех пор, хотя постройки в стиле модерн появляются у нас уже с 1898 года, например, у Льва Кекушева, — Шехтель оставался в рамках стилизаторского языка эклектики.

Таков, например, выстроенный в формах английской викторианской архитектуры великолепный особняк на Спиридоновке. К модерну он обращается именно с 1900 года, причем, как мне кажется, это произошло в рамках одной постройки. Есть такое замечательное здание — бывшая типография Левенсона в Трехпрудном переулке. Это произведение внешне еще вполне в рамках эклектики — но двери и внутренняя лестница сделаны уже в совершенно другом стиле. Я предполагаю, что, вернувшись с выставки, когда типография уже строилась, Шехтель дополнил ее деталями в стиле модерн. Так в его творчестве произошел поворот к поискам новой стилистики.

Конечно, Шехтель был человеком необыкновенно одаренным, притом по-разному: он был одаренным декоратором — не раз участвовал в оформлении спектаклей, а также различных шествий, прекрасным рисовальщиком-виньетистом, о чем писал Чехов; и, конечно, талантливым архитектором…

— Насколько я знаю, он оформлял и коронационные шествия Николая II…

— Точнее говоря, постройки, которые им сопутствовали, например, павильоны. Но не только он, — по решению Московской городской Думы эти работы поручили не одному человеку, а целой команде, чтобы они были разнообразны. Поэтому по мере шествия стилистика и образы павильонов менялись.

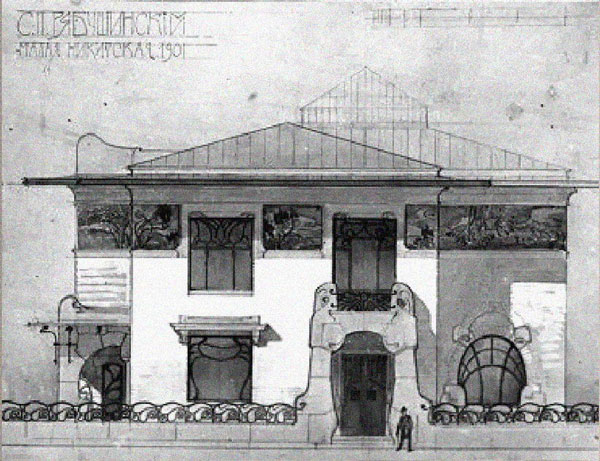

Итак, после Всемирной парижской выставки начинают появляться постройки Шехтеля в стиле модерн. Одним из первых произведений, которое тут же обратило на себя внимание, был особняк Рябушинского, спроектированный как раз в 1900 году.

Его сразу восприняли как серьезную заявку на новый стиль. Но тогда же современники отмечали: это произведение свидетельствует о том, что Шехтель хорошо знаком с западноевропейской архитектурой. Что они имели в виду? Дело в том, что на выставке 1900 года были представлены не только такие корифеи, как Виктор Орта или Гектор Гимар (только что было закончено замечательное произведение Гимара в Париже — Кастель Беранже, новинка, которая вызвала тогда интерес). Там были представлены и венские комнаты, выполненные молодым архитектором Йозефом Ольбрихом. И именно к стилистике Йозефа Ольбриха Шехтель обратился прежде всего.

Шехтель, человек очень талантливый, подражателем Ольбриха не был. Он всего лишь подхватил его идеи. А идеи эти были изложены Ольбрихом в виде рисунков и фотографий в книжке, которая так и называлась: «Идеи Ольбриха». Эта книга стала общеевропейским бестселлером среди архитекторов, она переиздавалась много раз. Была она, естественно, и в библиотеке Шехтеля. И он сделал то, к чему подвигал сам Ольбрих, который для того и посылал свои идеи в профессиональное сообщество, чтобы их кто- то развивал. Шехтель развил эти идеи в особняке, построенном для Степана Рябушинского.

Главный фасад

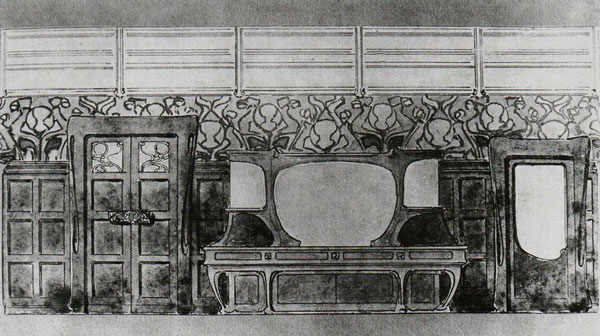

Одним из самых поразительных свойств этого особняка было то, что он был выполнен в едином стиле. Это тоже было свойством нового общеевропейского стиля: предполагалось создание стиля без исторических корней и такого, который охватывал бы всю предметно-пространственную среду: то есть, не только стиль самого дома, его фасадов, но и всех интерьеров, всех предметов, всех деталей, — все внутри должно было быть в едином стиле.

Для Москвы это было абсолютно ново. Такая пуристическая единостильность была не очень свойственна до тех пор даже самому Шехтелю. Если мы вспомним его собственные проекты, то, даже строя собственный особняк в классическом стиле в 1909 году на Большой Садовой, он проектирует интерьеры в разных стилях. Интерьерное разностилье в это время было наиболее востребовано в среде Москвы, Петербурга и вообще в русской среде. Русское общество еще не пережило любопытства, желания почувствовать себя в иной атмосфере, эмоционально пережить приметы какой- то иной жизни. Поэтому в том, что особняк Рябушинского был выполнен все- таки в едином стиле, была безусловная новизна.

Таких единостильных особняков в стиле модерн у Шехтеля было всего два: это особняк Рябушинского и особняк Дерожинской. Они оба были сделаны в едином ключе, хотя у Дерожинской один из залов довольно быстро был переделан в неоклассическом стиле несколькими годами позже. У Шехтеля есть еще постройки в едином стиле, но это уже не особняки, — на единостильные особняки решились только два владельца. Кроме того, если сам особняк Рябушинского выполнен в европейском модерне с австрийским уклоном, в сторону стилистики Йозефа Ольбриха, то в нем есть и старообрядческая молельня, выполненная в неорусском стиле, — то есть, это не целиком единостильная постройка.

Эти два программных для Шехтеля здания поражали, прежде всего, роскошью своей отделки: и тот, и другой заказчик были состоятельны и могли позволить себе дорогие отделочные материалы. Это отличалось от того, что делал Ольбрих: у Ольбриха постройки как раз достаточно скромные, и хотя стилистика там похожая, много дерева — Ольбрих был поэтом деревянных отделок, — но такой роскоши, как в московских особняках Шехтеля, у него все же не было.

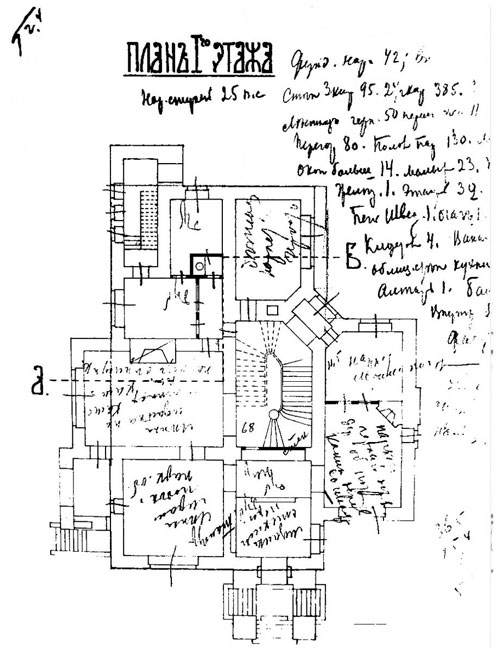

План первого этажа. Чертеж Шехтеля

В стиле модерн Шехтель построил еще несколько общественных зданий: это известная типография «Утро России», банк Рябушинских на Биржевой площади и замечательное здание Московского купеческого общества на Новой площади — очень стильное, но стоящее все-таки ближе к стилистике позднего модерна.

Другими словами, период модерна в творчестве Шехтеля был невелик: это 1900—1909 годы. Он, как чуткий человек, подхватил тенденцию, которая к тому времени уже обнаружилась в развитии стиля в Европе, — и перешел от насыщенных декором, изысканно отделанных особняков к простым, но очень изящным произведениям, которые фактически почти не имеют декорации.

А с 1909 года он уже строит в стилистике неоклассицизма.

— В чем состоят — если таковые существуют — отличительно-национальные черты русского модерна — притом, что основные его принципы были заимствованы из-за границы?

— Дело в том, что способ такой интервенции форм, заимствования их из-за границы национален сам по себе. Это характерно для очень многих художественных явлений. Опять же, когда Россия что-то заимствует, она, как правило, заимствует с умом, особенно в сфере культуры: она заимствует то, чего ей не хватает. И не заимствует того, что ей не подходит. В этом смысле модерн, конечно, был, с одной стороны, явлением формально заимствованным, — именно модерн, я не имею в виду неорусский стиль, у которого — совершенно другое происхождение и генезис. А вот модерн стал явлением российским, потому что появился свод форм, которые были востребованы именно русскими заказчиками.

Фактически, в России заказчики перепробовали все национальные варианты европейского модерна — не только австрийский, о котором мы говорили. У того же Шехтеля после того, как он с успехом выстроил павильоны в Глазго, появляется отделка Московского художественного театра с совершенно явным адресом: там есть элементы, которые попросту копируют эстетику шотландского архитектора Чарльза Макинтоша. У Шехтеля есть и мотивы, заимствованные из школы Вагнера, — это немного другая ветвь австрийской архитектуры.

Если продолжать говорить о национальной специфике модерна, то модерн в российском исполнении, в том числе и в шехтелевском, — цветной. Нельзя сказать, что в произведениях европейских мастеров цвета не было, но все-таки там он играл меньшую роль. В Москве, издавна любившей яркие цвета, постройки модерна выделялись частым использованием цветной керамической плитки, витражей, разных пород камня, разных сортов древесины.

Конечно, особняк Рябушинского — абсолютный шедевр Шехтеля, внутри которого есть еще больший шедевр — скульптурная лестница-волна. Ее можно считать эмблематичной для всего русского модерна: ничего более выразительного, эффектного, великолепно выполненного и даже символически задуманного в русском модерне просто нет. И хотя эта лестница и ее перила тоже имеют западноевропейский импульс — во французской архитектуре, но ее выполнение на голову превосходит тот образец, от которого, возможно, оттолкнулась мысль Шехтеля. Это совершенно великолепное, выдающееся произведение, на которое прежде всего хотят посмотреть, когда приезжают в дом-музей Горького.

— Кстати, верно ли, что, как утверждает один из писавших о Шехтеле наших современников (Д. Смолев), «у истоков русского модерна оказался человек с минимальным профессиональным образованием — можно сказать, самоучка»? (Утверждает он это на основе того, что «в саратовской гимназии будущий архитектор выказывал весьма посредственную успеваемость, а из Московского училища живописи, ваяния и зодчества был изгнан за прогулы через два года после поступления»). Действительно ли профессиональная подготовка Шехтеля была минимальной?

— Формально Шехтель учился архитектуре всего год — в Училище живописи, ваяния и зодчества. Он действительно, в общем-то, самоучка. Русская культура вообще богата самоучками, Шехтель в этом смысле явно не единственный. Он пришел в архитектуру после очень большого опыта работы в качестве художника-декоратора. Безусловно, жизнь в театральной среде определила одно из важных свойств его произведений: они во многих отношениях построены по декорационной схеме. Многие здания имеют внутри своего рода театральные картины с кулисами и задниками. Понимание театрального пространства и театральных эффектов придало театральность интерьерам, которые выполнял Шехтель. Это во многих отношениях сформировало его яркую, единственную в своем роде индивидуальность, ведь другим архитекторам это свойственно в меньшей степени.

— Но ведь была же у него и архитектурная среда, в которой он перенимал соответствующие навыки?

— Ну, он, прежде всего, поработал с известным архитектором Александром Степановичем Каминским — крупным мастером архитектуры эклектики — семейным архитектором рода Третьяковых, который великолепно рисовал и мог, безусловно, дать юноше навыки в профессии. Шехтель вообще очень легко схватывал все, что его окружало, — не случайно он так быстро впитал западноевропейские мотивы нового стиля и сумел их претворить в совершенно новое целое: мы не можем сказать, что его постройки заимствованные. У идей, лежащих в их основе, есть западноевропейские истоки, но сами произведения совершенно самостоятельны.

Я думаю, Шехтелю в этом смысле повезло. Благодаря театральному поприщу, на котором он достаточно долго подвизался, он познакомился с Саввой Тимофеевичем Морозовым, — у них была общая театральная страсть, — и тот стал одним из первых его заказчиков. Для Морозова не было важно, что у Шехтеля нет диплома, свидетельства о допуске к архитектурным работам. Благодаря такому замечательному, просвещенному, и в то же время не стесненному в средствах заказчику, как Савва Тимофеевич, Шехтель получил возможность попробовать себя в архитектуре — а, попробовав, сразу занял определенное место среди московских архитекторов. У него были, конечно, заказчики и на просторах России, но заказчиком, который позволил ему сразу занять место в ряду крупнейших московских архитекторов, был Савва Тимофеевич. Позже Шехтель сдал, конечно, экзамены, получил свидетельство и уже в 1901 году стал академиком архитектуры.

Он был признан академиком после того, как выстроил павильоны в Глазго. Это было очень редко для московских архитекторов: петербуржцы не очень любили принимать в академию московских мастеров. Но Шехтеля приняли. Выставка в Глазго была важной международной акцией; кроме того, ее художественное значение для России было, может быть, даже большим, чем для всех остальных стран- участниц, потому что там родился особый неорусский стиль самого Шехтеля.

— Можно ли сказать, что Шехтель повлиял на архитектуру своего времени?

— Это непростой вопрос. Я могу привести примеры построек, которые просто копировали какие- то элементы, например, из Кекушева, — но таких зданий, в которых копировалось бы что-то из Шехтеля, я не знаю. Возможно, это происходило из-за того, что он был совершенно виртуозным дизайнером. Его дизайн был абсолютно авторским и безукоризненным. В этом смысле у него не было равных. В Москве начала XX века таких дизайнерских решений — таких решеток, таких изумительных лестниц, их ограждений — того, что было «коньком» Шехтеля — не найти больше ни у кого. Неслучайно в Московском Художественном театре до сих пор висит занавес, который спроектировал Шехтель.

Он очень здорово препарировал один из любимых элементов европейского модерна — спираль. Чего он только с нею не делал! Она у него и квадратная, и круглая, и треугольная, их много, и они входят друг в друга или, наоборот, расходятся друг от друга… Этот элемент стал символичным для московского модерна, своего рода фирменным его знаком, именно благодаря Шехтелю. Даже сейчас, когда архитекторы или владельцы просят спроектировать что- то в духе московского модерна, — как правило, знаком, который начинает варьироваться, оказывается все та же спираль.

— Что бы вы могли сказать в этом контексте об особняке Рябушинского, который стал последним домом Горького? Каковы примечательные черты этого здания — кроме его знаковой лестницы, кроме того, что это — одна из двух программных построек шехтелевского модерна?

— Особняк Рябушинского, при всей своей новизне в 1900 году, все равно был глубоко укоренен в московскую традицию. Прежде всего, у него есть фасады, которые не предназначены для обозрения: задний и боковой. Это — то, что отличает постройку Шехтеля от тех же особняков Йозефа Ольбриха: там стиль модерн трактовался все-таки как всефасадный — постройка воспринималась как единое архитектурное произведение. Здесь же сохраняется компромиссность: постройка, с одной стороны, должна быть всефасадной, но на самом деле она таковой не является. Правда, раньше она не стояла на углу улиц. Перед ней было еще маленькое владение, деревянный домик. Уже в советское время, при расширении участка Горького, ее снесли и — совсем недавно, в начале 1980‑х — доделали решетку вдоль Спиридоновки. Раньше там ее не было — был просто деревянный забор. Поэтому даже боковой фасад этого здания, который сейчас великолепно смотрится и с Гранатного переулка, и с Малой Никитской, в таком ракурсе, как сейчас, виден не был.

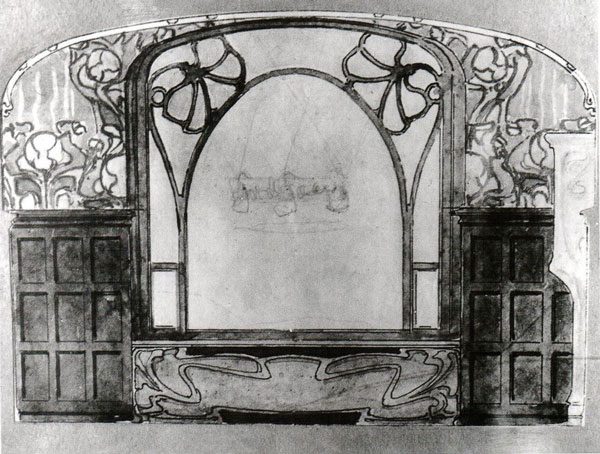

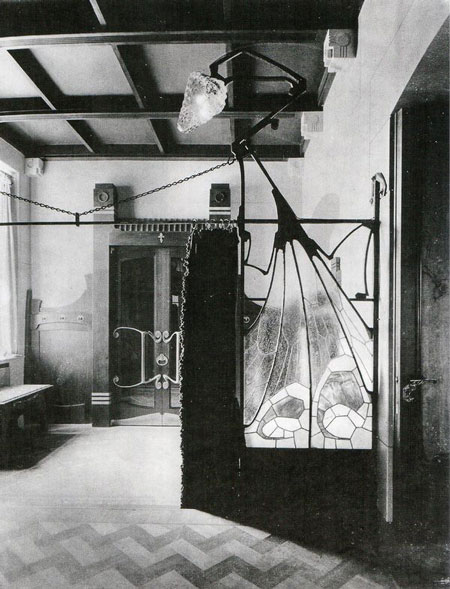

Особняк был задуман и выполнен с использованием очень дорогих материалов. Там совершенно исключительные по красоте и сложности оконные переплеты. Они сделаны из дуба; каждая панель — криволинейная, состоящая из нескольких элементов, идеально подходящих друг другу. Я видела эти окна в разобранном виде, — это захватывающее произведение скульптуры. Входили в советское время, как известно, всегда сзади, с черного хода, об этом еще Булгаков писал, — но при Рябушинском, а позже и при Горьком, парадный вход был с Малой Никитской. И когда зритель, входя, попадал в пространство вестибюля, — перед его глазами сразу представала театральная картина. Кулисы образовывали знаменитые витражи в виде крыльев стрекозы. Мы подозреваем, что они там сохранились, но Горькому, который чуждался роскоши, они казались слишком вычурными. Как культурный человек, уничтожать их он не стал — он просто закрыл их шкафами. Шкафы были сделаны таким образом, чтобы витражи остались внутри — между шкафами есть щель, посмотреть в которую никак не удается — шкафы хорошо сделаны.

— Поскольку теперь там мемориальная экспозиция Горького, то, как Горький поставил шкафы, так они до сих пор и стоят?

— Так и стоят — тоже как кулисы — два унылых шкафа. И висит картинка с изображением крыльев. А раньше входящего сразу встречала прекрасная сцена, с задником из дерева, увенчанным цветным витражом с панорамным пейзажем, который сохранился. Шехтелю хотелось отделить парадные помещения от зоны вестибюля, и он отделил их несколькими ступеньками, на которые надо подниматься, — он часто использовал этот прием. Кроме того, витраж отделяет посетителя от жилой зоны особняка.

Дальше располагались основные помещения. Интересно, что размещались они фактически по спирали, хотя все они и сообщались друг с другом — можно было пройти кругом, — но никаких коридоров, которые иногда бывали в эклектических особняках, здесь не было. И это тоже один из принципов модерна: здесь каждое помещение заключено в свой объем, а все вместе они образуют гармоничную структуру, состоящую как бы из кубиков.

Все окна имели разные рамы, изображавшие какие-то растительные элементы. Самая знаменитая рама, которую чаще всего фотографируют, изображает дерево с ветвями. Еще одна изображает что- то вроде насекомого… Там вообще много мотивов, заимствованных из мира животных и растений. Например, решетка небольшого балкончика- терраски, который выходит в сад, представляет собой стилизованную сову. Самые шехтелевские спирали — ее глаза.

В особняке два этажа. Центральное помещение — лестница-волна — как бы объединяет их: спирально закручивается и таким образом передает движение интерьерам. Она подводит к верхней площадке, где расположена уникальная колонна, капитель которой представляет собой перевитые тела саламандр. Средневековая иконография использовала образ саламандры, не сгорающей в огне, как символ праведников — хранителей веры среди греховного мира. Возможно, Шехтель заложил символику в этот элемент здания, все-таки дом строился для семьи старообрядцев.

На лестницу обращен большой витраж — витражное окно с балкончиком, которое выполнено в абстрактном ключе. На верхней площадке расположены более интимные помещения, — там была спальня и там же, по-видимому, располагалась коллекция икон: Степан Рябушинский был коллекционером русской иконы. Для собрания, видимо, было предназначено помещение второго этажа — с окнами только в верхней части. К сожалению, изображений того, как выглядела эта часть дома при Рябушинском, у нас нет. Остались только фотографии первого этажа.

В 1917 году особняк был национализирован, и Рябушинский с семьей эмигрировал во Францию. В 1927 году он вместе со своим братом Владимиром создал в Париже широко известное «Общество иконы» с иконописной школой при нем, которое организовало больше сорока передвижных выставок икон в разных странах. Через некоторое время он с женой и дочерью переехал в Милан. В Париже остался его сын, Борис, художник-анималист. Умер Степан Павлович в 1942 году близ Генуи, на 69‑м году жизни.

— А что было в особняке до того, как его передали Горькому?

— На протяжении тринадцати лет после отъезда Рябушинского дом принадлежал попеременно: Наркомату по иностранным делам, Государственному издательству РСФСР, Государственному психоаналитическому институту с детским домом-лабораторией при нем; детскому саду под названием «Дошкольная коммуна при ВЦИКе». Последним было Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. За это время были утрачены мебель и осветительные приборы, выполненные по рисункам Шехтеля; разрушена вентиляционная система, изменена отделка стен и прочее. В 1932 году в столовой был разобран камин.

Реставрация, происходившая в конце 1970‑х годов, ориентировалась именно на сохранение мемориальной обстановки Горького.

Горькому особняк предложили в 1931‑м, когда он вернулся из-за границы. К роскоши Горький не тяготел, и считается, что дом ему не нравился…

— У него же этого не было в изначальных привычках, он, наверное, не очень умел в этом жить?

— Я думаю, он все умел. Горький вообще был человек чрезвычайно талантливый. И дом, по-моему, ему все-таки нравился. В том числе и потому, что рядом стояло строение, которого теперь нет — там же разместилась редакция «Всемирной литературы», которой Горький руководил. То есть, у него был как бы офис при доме. Это, думаю, убедило его в том, что здесь хорошо. В этом особняке он и прожил до 1936 года.

Вообще я считаю, что Горького еще предстоит оценить по-настоящему. «Мать» — это, мне кажется, не лучшее его произведение. А вот его воспоминания — мощнейшая литература! Это действительно великий писатель, и то, что у него есть в Москве музей, — совершенно закономерно.