Нина Молева

XVII век для всей Европы ‑ век преодоления национальной ограниченности, возникновения новых, прямых и тесных связей между народами, того, что мы сегодня зовем информативным обменом. И этот процесс заявляет о себе в сложном, многогранном процессе формирования русской культуры и русского человека.

В семнадцатом столетии видится средневековый мрак, лишь кое в чем прошитый слабыми лучами будущих перемен, будущих во всем ‑ от науки до искусства, от уклада жизни до самосознания человека. Так сложилась русская история. Скажем иначе ‑ так стало принято ее видеть. Историки прошлого века отнюдь не давали волю фантазии, у них были доказательства в пользу этой точки зрения, доказательства, казалось, неоспоримые. Перед ними лежали архивные документы.

Правда, это были, по сути своей, первые встречи ученых с русскими архивами, первые встречи со старинным русским документом. Еще оставалось неизвестно, как его надо читать, а главное ‑ какие выводы и когда историк вправе из документа делать. Впрочем, само собой разумелось, что каждое слово говорит за себя, а названное в документе имя или дата остаются, не изменяются от того, как к ним подойдут.

А дальше вспомним ребенка, едва научившегося читать, едва перешедшего от букв к словам и получившего в руки слишком увлекательную книжку. Захваченный действием, полный ожидания невероятных событий, он готов угадывать, домысливать слова, буквы, фразы, самый смысл, опережая глаз, слишком медленно справляющийся с увиденным. Публиковались материалы ‑ те, что особенно поразили воображение данного историка, подобранные так, что они, по существу, иллюстрировали его исторические представления. Тексты были слишком обширны, приходилось сокращать ‑ за счет слов и обстоятельств, показавшихся исследователю несущественными. Так получалось часто, и в результате незаметно и неумышленно концепция стала восприниматься как документальная основа науки.

Вот один пример.

Содержание конкретного архивного документа было изложено в прошлом веке примерно так. В 1678 году живописец Оружейной палаты Иван Безмин писал «у государя на дому» портрет вступившего на престол царя Федора Алексеевича (старшего брата Петра). Искусствовед наших дней повторил за историком эти слова. Они звучали сенсационно; получалось, что речь шла об одном из первых в русском искусстве портрете с натуры!

Но вот тот же документ в оригинале. Касается он оплаты краскотера – «тер он краски у живописца у Ивана Безминова к писму ко государской персоне, которую писал он на дому ему великому государю в хоромы». Все просто ‑ писал «персону» художник у себя дома, само собой разумеется, безо всякой натуры, по памяти, а писец приказа оговорил это обстоятельство потому, что полагалось живописцу ежедневно являться на работу в общие «светлицы». А если, кроме выбранной из многих и сокращенной записи, просмотреть подряд, без отбора, сотни соседних, то окажется, что художник писал не Федора Алексеевича, а другого, уже умершего царя.

«Портрет царя Федора Алексеевича (1661-82)», Иван Безмин.

Еще пример ‑ все с тем же Безминым. Известен документ, согласно которому в 1686 году был художник отослан из Оружейной палаты «в разряд». Это понимали как сообщение о суровом наказании, лишении возможности заниматься живописью. Да, естественный человеческий вывод, но… В своем прошении о возвращении к работе в Оружейной палате Безмин пишет: «Послан я холоп ваш на вашу великих государей службу и будучи я холоп ваш на вашей великих государей бескорысной службе и терпел всякую нужду, из крепости многожды с ратными людьми по вестям ходил и в разборе ратных людей прибылых учинил и сверх писцовых и разборных книг сыскал приписных дворов с двести и с них ваш великих государей хлеб сбирал и на Дон по указу вашему великих государей я холоп ваш отпускал смерды». Значит, мы неверно представляли не только жизнь этого художника, но и само положение живописца на государственной службе в те годы. Безмин за свои редкие успехи в живописи получил дворянство, а как дворянин был направлен на «государскую службу» во время Крымских походов царевны Софьи. Из документов следует, что живописцам в XVII веке охотно доверяли самые ответственные государственные дела так, будто само их искусство, противостоявшее иконописи, принадлежавшей прошлому, обещало, что они не изменят делу реформ и перемен.

Журнал «Знание – сила» напечатал в последние годы немало статей, посвященных истории XVII века. И в каждой из них, по существу, звучало: «Этот удивительный XVII век ‑ подумать только, что…» Удивление естественно. Но также естественно и новое восприятие прочитанных документов. Их сопоставление и сравнительный анализ дают многое. Через экономику и статистику, через культуру и быт, встающие из документов, не открывается ли нам через них дорога к проникновению и во внутренний мир человека тех лет?

А может, начинать с «либереи»?

Личная библиотека Ивана Грозного, о которой писали современники-иностранцы. Якобы большая. Якобы по различным отраслям знания. Якобы из печатных книг и рукописей. «Якобы», ‑ потому что никаких свидетельств ее существования до сих пор не удалось найти.

«Либерею» видели в кремле Александровой слободы, где волей Грозного семнадцать лет находилась фактическая столица русского государства. И, конечно, есть достаточно оснований считать, что она погибла в страшную и необъяснимую зимнюю грозу 1582 года. Известно, что, уйдя обратно в Москву, вслед за телом им же самим убитого сына, Грозный больше не возвращался в слободу. Оставалась там богатейшая утварь, тем более могли остаться и книги. А спустя год после ухода Грозного над слободой, по свидетельству очевидцев, в сугробах и метели рождественских морозов разразилась гроза. Молния спалила большую часть дворца и попала точно в спальню царя, превратив в пепел лежавшие около постели в специальном сосуде списки осужденных ливонских пленников.

Сомневаться можно во многом. Почему были забыты во дворце списки осужденных? Почему за ними не прислали позже? Грозный ведь никогда не забывал о намеченных казнях… Но гроза действительно была, и дворец действительно пострадал. А вопрос о «либерее» ‑ вопрос о том, какой же пищей духовной питались русские люди в канун XVII столетия, с чем приходили в новый век. Царь не мог служить типичным примером, но и не представлял исключения среди них. «Либерея» заключала в себе круг литературы, имевшей хождение, известной современникам.

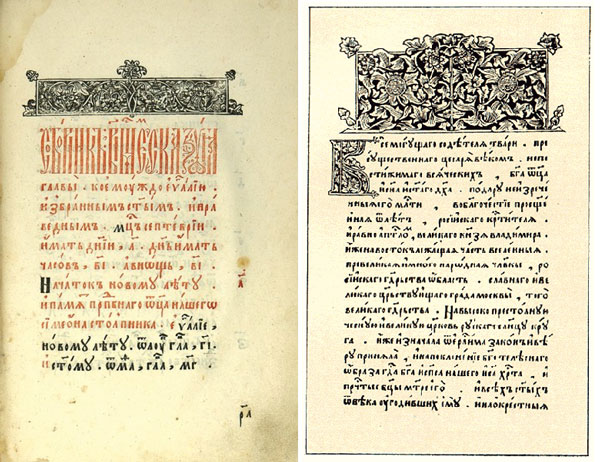

В преддверии XVII века печатное дело находилось в центре жестокой борьбы. После Смутного времени оно становится насущной необходимостью. Московская печатня начинает работать 6 января 1615 года, как только удается вернуть из Нижнего Новгорода мастера Никиту Фофанова с его станом, «трудившегося» на ополчение, и собрать печатников – «разбежавшихся хитрых людей». Для печати отводится место в Кремле, а спустя пять лет « особый двор на Никольской улице.

Страницы из книг печатника Никиты Фофанова.

Профессия печатников оказывается, как мы бы теперь сказали, самой перспективной в столице. Только между 1620 и 1638 годами их число в Москве возрастает в семь раз.

Правительство едва успевает отводить землю ‑ лучшую в городе, наравне со знатным иностранцами ‑ печатным мастерам. Типографские книги множатся в числе названий, тиражах, приходит множество технических новшеств… Но в середине века число печатников в Москве начинает сокращаться. И как! К 1660-м годам их в полтора раза меньше, чем в 1638 году, и такое положение сохраняется без малейших изменений до конца века. Процесс, зафиксированный городским переписями и остававшийся незамеченным историками.

Факты надвигались лавиной, разные и чем-то смыкавшиеся. Да, часть печатника исчезала из переписей. Но… в штате государева печатного двора таких изменений не происходило. А из этого следует, что существовали в Москве иные печатные станы ‑ частные, н вот с ними-то и начало последовательную борьбу царское окружение со времен прихода к власти Алексея Михайловича.

Оно одерживало победы ‑ и их результат отразили переписи. Борьбы этой не прекращают ни Федор Алексеевич, ни царевна Софья.

Существование «либереи» Грозного осталось недоказанным, но существовали ‑ об этом свидетельствовали со всей определенностью самые прозаические документы, описи имущества ‑ библиотеки самых обыкновенных москвичей. Конечно, по нашим представлениям, совсем маленькие ‑ по пятнадцать-двадцать, от силы тридцать книг. Зато практически необходимые их владельцам. И вот в этих библиотеках изданий Печатного двора было слишком мало. Основное место занимала, как можно предположить, все еще рукописная книга. Но не прежняя церковная, которую вытесняла церковная же по преимуществу продукция Печатного двора. Новая.

Труды по медицине ‑ прежде всего! ‑ повести, книги по географии и травники, исторические хроники и труды таких известии историков, как Гваньини, М. Бельский или Стрыйковский, и словари, разные, рассчитанные на все виды читателей ‑ от самоучек до профессиональных переводчиков. Тут и «Славяно-греко-латино-польский словарь» Епифания Славинецкого, и словарь Симеона Полоцкого, и «Лексикон языков польского и славянского скорого ради изобретения и уразумения», составитель которого специально оговаривал смысл своего труда – «в общую пользу обоих в единстве народов». Знание иностранных языков ‑ оно становится обычным. Украинский полемист Лазарь Баранович так и пишет царю о своих книгах: «Издах же языком ляцким, вем бо, яко и вашего пресветлого величества сигклит того языка не гнушается, но чтут книги и истории ляцкие и сладость». Под «сигклитом» имелись в виду приближенные Алексея Михайловича стольник Богданов, князь Кропоткин и боярский сын Андрей Матвеев, которые и сами переводили с польского языка.

Портрет Гваньини из его книги. Гравюра XVII века. Надпись гласит:

«Александр Гваньини, веронец, золотой рыцарь и начальник пехоты, семидесяти трех лет»

Простая арифметика ‑ с конца XVI до начала XVIII века в России были переведены только с польского языка книги 75 наименовании, и ни одна из них не печаталась на Печатном дворе. Зато отделы рукописей наших, сегодняшних библиотек и музеев хранят многие десятки экземпляров их «списков». Рукописная книга ‑ та самая, которая каких-нибудь полвека назад была препятствием на пути культурного развития государства, ‑ в своем новом превращении становится источником новых, не поддержанных правительством, тем более церковью знаний.

К знаниям приходят по-разному

300 лет назад каждый новый перевод научной книги мог означать рождение новой профессии, но даже это частность. Главное ‑ переводы свидетельствовали об интересе к знаниям, о потребности в научном представлении о мире.

Книги «лекарского учения» включали в себя сведения о человеческом организме, его функциях, их нарушениях и борьбе с этими нарушениями. Обычное содержание обычного учебника. Но в условиях русского XVII века сам факт обращения к подобному учебнику говорил о формировании человека, в сознании которого мир незыблемых постулатов, единожды заданных, с детства и навсегда заученных, сменялся миром представлений, проверенных жизнью, практикой, наконец, сознательно поставленным экспериментом.

Врач на Руси ‑ как тут не вспомнить образ Бомелия с его приворотными зельями, волхованием, отравами. Народная память сохранила подробности его жизни. Еще на родине, в Англии, был он обвинен в колдовстве, заключен в лондонскую тюрьму и купил свободу ценой согласия стать шпионом на Руси. Наверно, это и было его настоящим призванием.

Рекомендованный русскому посланнику, добирается Бомелий до Александровой слободы, где находился Грозный, и нет такого поручения царя, с которым бы он не справился. Вмешательство Бомелия всегда означало смерть с той разницей, что иногда ‑ мгновенную, иногда ‑ в долгих мучениях. Но наступил момент, когда услужливость врача чем-то «не показалась» Грозному. Пришло подозрение, за ним пытки. В чем-то Бомелий признался, в чем-то оговорил себя, как и других, и царским повелением был сожжен на костре.

Когда все это вспомнишь, то нельзя как будто удивляться, что в Москве 1620 года числится всего один лекарь Олферий Олферьев, само собой разумеется, тоже из иноземцев. Москвичи, полагали историки XIX века, явно обходились услугами «рудометов», пускавших кровь, и тех, кто пользовался травами, торгуя ими на дому или в торговых рядах.

Но для кого же, в каком случае предназначались переводы книг «лекарского учения»? Их не стали бы делать ради одного или даже нескольких человек. Они были ни к чему иностранцам. Круг нуждавшихся в них людей явно не ограничивался или просто вообще не был связан с царским двором. Для царя и царской семьи обязательно вызывались заграничные знаменитости, чаще ‑ мнимые, редко ‑ действительные.

В чем же дело? Елисея Бомелия не выдумали. Но в те же годы правления Грозного создается особый Аптекарский приказ. Специальное объединение колдунов и отравителей? Ничего подобного. В обязанности приказа входит ведать «аптечными огородами», где разводились лекарственные растения, и собственно аптеками, искать новые «лечебные произрастания», составлять травники, но, кроме того, заниматься «бережением» Москвы от моровых поветрий, эпидемий и приглашать из-за рубежа ученых врачей, помимо тех, которые состояли при самом царе. Иначе говоря, речь шла о приглашении вольнопрактикующих врачей. Прежде чем получить право на практику в Московском государстве, они должны были пройти при том же приказе профессиональное испытание. Неучей надлежало отсеивать, но, как гласил царский указ, «без жадного озлобления».

Неожиданное предостережение! Значит, очень важным представлялось не отпугивать приезжающих вообще, они были полезны и нужны независимо от всех травников и рудометов.

К концу 1630-х годов Москва, судя по документам, насчитывает множество ученых медиков (а что, если Олферий Олферьев оказался в 1620 году в единственном числе из-за неполноты переписи или ее плохой сохранности?). В 1660-х годах свой врач есть на каждой сколько-нибудь значительной улице Белого и Земляного городов, есть доктора и в Главной Аптеке. К концу века врачей становится еще больше, причем иностранцев среди них меньше половины.

Те же переписи отмечают, что по мере роста числа врачей падает и сходит на нет в Москве число рудометов. По мере расширения аптек все меньше становится травников. Обращаясь за помощью в недугах не к молитве и не к знахарю, чье врачевание сохраняло черты первобытной магии, но к ученому медику, человек признавал силу доступного и ему и им самим приобретаемого знания. Из мистической загадки он сам в собственном сознании становился частью природы. Отсюда такое характерное для всей Европы XVII столетия увлечение анатомией и физиологией.

«Урокан атомии». (Michiel Jansz van Mierevelt, «Anatomy Lesson of Dr. Willem van der Meer», 1617).

«Урокан атомии». (Michiel Jansz van Mierevelt, «Anatomy Lesson of Dr. Willem van der Meer», 1617).

Анатом появляется в штате каждого почитающего себя образованным монарха. Анатомические препараты отдельных человеческих органов становятся предметом жадного любопытства и собирательства. Именно из них составляются первые европейские публичные музеи в Дании и Голландии. И не было никаких пережитков мнимого варварства в том, что, оказавшись а 1666‑1698 годах в Западной Европе, Петр I восхищается прославленным анатомическим музеем доктора Фредерика Рюиша в Амстердаме.

Рюиш был не только изумительно талантливым препаратором, он обладал исключительно ценимым современниками даром собирать эти препараты в художественные композиции. Познавательное, как того требовали представления XVII века, неразрывно переплеталось с занимательным, и пораженному сходством человеческих и природных форм воображению было легче увидеть в человеке органическую часть окружающего его мира.

И разве не о том же увлечении естественными науками, более того, привычке к ним, свидетельствовали открывшиеся в начале XVIII века хирургические школы при Московском и Петербургском госпиталях? Появившиеся почти одновременно военные школы испытывали постоянную нехватку учащихся ‑ рассчитанная на 300 человек Пушкарская школа так и не собрала ни разу больше 120, ‑ тогда как медицинские не знали отбоя от желающих заниматься.

Едва успевшая заявить о себе отрасль знания, русская медицина после Смутного времени уже отмечена тем духом поиска, активного познания, которым проникнут в европейской истории XVII век. И это прежде всего проявляется в фармацевтике.

Искать, чтобы найти

Корабельщики в «Сказке о царе Салтане», возродившейся на нашей почве как раз в XVII столетии, объездили весь свет в поисках диковинок. Путешественники, постоянно отправлявшиеся из Аптечного приказа, преследовали куда более прозаичную, далекую от сказочной цель ‑ им нужны лекарственные растения. И в поисках их специальные экспедиции под зашитой охотно выделяемых царем стрелецких отрядов добирались даже до границ Китая. И уж никак не прихотью, тем более царской, было стремление каждое из привезенных за тридевять земель «произрастаний» укоренить на московской земле. Делали ведь то же самое и в те же годы голландские купцы и моряки, проложившие путь в заморские колонии. Это был один из путей к «богачеству народному», как его будут представлять себе первые русские экономисты.

Мы не знаем, как и откуда появились в Москве и Подмосковье первые тутовые деревья. Но они выжили, принялись, в отдельных рощах насчитывали до 5000 корней взрослых шелковиц, и во второй половине века уже стоял вопрос о том, чтобы вызывать с юга все новых и более искусных мастеров шелкоткацкого дела для производства своих ‑ не привозных шелковых тканей.

Вряд ли слишком просто давалось здесь, в северных краях, виноградарство. Тем не менее оно было повсеместным, знакомым множеству «хозяев». А один из выведенных на месте «виноградных дел мастером» астраханцем Саввой Леонтьевым сорт, Измайловский, обладал и вовсе редким качеством ‑ мог сохраняться свежим целую зиму. Весь остальной виноград заготавливался впрок в патоке.

Хорошо шли бахчевые культуры ‑ дыни, достигавшие в среднем 8 килограммов веса, арбузы. Это из Москвы в Чугуев отправляются царским указом 1660 года арбузные семена, чтобы начать «уряжать» на Дону бахчи.

Секреты удач? Они ни в чем не зависели от якобы изменившегося к нашим дням московского климата. Весной долго держались холода. Каждый летний месяц готовы, были ударить заморозки. В конце сентября зачастую выпадал первый снег. Зимой жестокие морозы сменялись затяжными оттепелями, метели ‑ дождями, и снег нередко ложился только в январе. Все зависело от умения применяться к меняющимся природным условиям, от искусства впервые зарождающейся на Руси, как и во всех остальных европейских странах, агрономии. Агрономия выступает как одна из наиболее действенных форм познания человеком природы и воздействия на нее. В том же, XVII столетии Голландия закладывает основы своего прославленного рационального земледелия, отвоевывая у моря необходимую землю.

Но есть и другая черта, роднящая опыты голландцев и русских ‑ массовость. Фрукты и овощи, которые сегодня представляются нам южными, выращивались не в теплицах царских или боярских хозяйств, где тратой множества сил и средств можно было достичь любых результатов. Так будет в XVIII столетии. Особенность XVII века ‑ то, что каждое принявшееся на московской земле плодовое дерево или растение было «доступно» каждому «хозяину». Дыню ничего не стоит найти на каждом московском торгу, а соленый или моченый арбуз ‑ не редкость в любом московском доме.

Первые опыты по механике связаны именно с сельским хозяйством, они имели целью сократить число рабочих рук на самых тяжелых и трудоемких работах. А полем для многих опытов подобного рода оказывается Измайлово, царское хозяйство, никогда не испытывавшее недостатка в рабочей силе.

Это относится к поливу ‑ его заменяют хитроумные, по выражению современников, ирригационные системы с механической подкачкой воды. Измайловские плотины представляли собой очень значительные по масштабам технические сооружения. Одна из них, например, имела 650 метров длины при ширине 24 метра. На молотьбе зерна в 1670-х годах используется приводимый в действие силой воды «молотильный образец» Моисея Терентьева. Другим вариантом такого же механизма был «образец как хлеб водой молотить» Андрея Крика. На так называемом Льняном дворе действует «колесная машина» для обработки льна конструкции работавшего в Москве английского инженера Густава Декентина. Она обрабатывала за сезон до 14000 пудов ‑ 225 тонн сырья. Причем качество этого льна признавалось настолько высоким, что его целиком вывозили в Англию для прямого промена на лучшие сорта тонких английских сукон.

Неизбежен вопрос, что стало с такими успешными зачатками механизации в следующем столетии, не сохранившем, по сути дела, даже сколько-нибудь явственного воспоминания о них. Где причина этого непонятного забвения? Не связано ли оно с крепостным правом, которое окончательно утверждается в самых жестоких своих формах в петровские годы, лишая большинство русских земледельцев личной свободы, а вместе с нею и земли? Полная зависимость от помещика, работа на его полях, в его хозяйстве, по чужому, навязанному разумению и приказу неизбежно должна была стать на пути тех открытий и потенций развития, которыми отмечен XVII век.

Было это время Скобеева Фрола

Среди множества «списков» в библиотеках книги, которые можно отнести к художественной литературе как она понимается теперь, занимают меньше места, чем труды познавательного свойства. Но само их появление чрезвычайно важно. Недавно русский читатель располагал для такого рода чтения только житиями святых и немногочисленными и малораспространенными повествованиями летописцев.

Среди множества произведений современной литературы европейских стран ни одно не становится предметом перевода. Зато все симпатии читателей ‑ на стороне памятников Средневековья, давно ставших историей для Запада. Пользуются успехом похождения Бовы-королевича, приключения угорского короля Атыллы; подвиги богатыря Уруслана, перипетии Салтана и Додона, несчастья прекрасной Мелюзины и царицы Милятрисы. А еще ‑ бытовые нравоучительные истории в духе «Декамерона», скорее анекдоты, смешные, забавные и, безусловно, правдоподобные, «фацеции», как их называли на польский образец. Но ведь и с этой формой новеллы западноевропейская литература рассталась достаточно давно.

Чем объяснить такой выбор переводчиков, выражавших вкусы читателей?

Отсталость? Примитивность вкусов? Мне кажется, дело в другом. Ту средневековую литературу, которая появляется в «списках», создавало среднее сословие, горожане, впервые начавшие играть историческую роль. Но те же люди в XVII веке решительно заявляют о себе и в жизни Московского государства. Это их литература, и оттого «устаревшие» образы так легко переходят в народную сказку и песню, вплетаются в канву фольклора. Фацеции перепечатываются весь последующий век и переходят даже в Пушкинское время. Знаменитый «Письмовник» Курганова, выдержавший за конец XVIII ‑ начало ХIX века восемнадцать переизданий, знакомит с фацециями писателей и читателей пушкинских лет.

Отец-крестьянин захотел научить лентяя-сына школьной премудрости, но не поверил в мнимые успехи. «Отец вопроси: «Како вилы по латине, како навоз, како телега?» Сын отвеща: «Отец! Вилы по латине вилатус, гной ‑ гноатус, воз – возатус». Отец аще и не ведал, но обаче уразумел, яко сын за школою учится, удари его вилами в лоб и вда ему вилы в руки, глаголя: «Отселя учися вместо школы. Возьми вилатус в рукатус и клади гноатус на возатус»».

Менялись с течением времени обороты, выражения ‑ оставался смысл. Человек освобождался от навязанных ему представлений о ценностях, начиная отвечать сам за себя, воспринимая жизнь через призму собственного опыта и познания.

XVII век для всей Европы ‑ век преодоления национальной ограниченности, возникновения новых, прямых и тесных связей между народами, того, что мы сегодня зовем информативным обменом. И этот процесс заявляет о себе в сложном, многогранном процессе формирования русской культуры и русского человека.

ЗС №2/1974